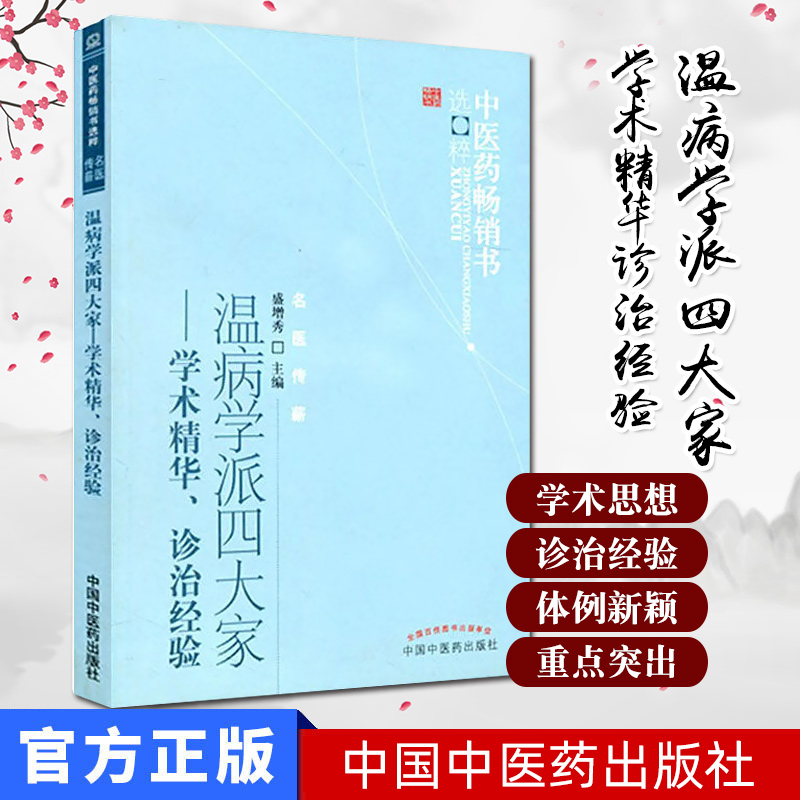

一、温病学派的创始人是谁

温病学是吴门最具地方特色和技术优势的一大流派,从某种意义上说是吴门医学院的主流 明清两代达到顶峰,在相当长的一段时间内,占据了世界科技的领先地位。

明清两代达到顶峰,在相当长的一段时间内,占据了世界科技的领先地位。

温病学是晚明以后在中国南方逐渐兴起的一个学术流派,以研究外感热病为主。明清时期,温病肆虐,尤其是江浙一带气候炎热,热病盛行,客观上促使江浙一带的医生研究温病,并逐渐形成学派。

明末清初,吴有兴所著《疫论》(1642年)阐述了疫病的流行特点和治疗方法,与《伤寒论》有所不同,江浙地区也出现了一些相关的新理论和治疗方法。他们的共同特点是“温病和瘟疫都不是伤寒”,所以后人称之为“温病学派”,叶(1667-1746)就是其中的代表人物之一。

然后是没有学术观点的吴鞠通(1758-1836)。他综合研究了、张仲景、吴有兴、叶的相关理论,将温病的传播与脏腑病机联系起来,提出温病可分为上焦(肺心)、中焦(胃脾)和下焦(肝肾)三个阶段。

明清时期中国南方温病学派的产生和成熟有其特殊的社会历史原因。

首先,由于明清时期城市的发展和人口的集中,疫病成为当时医学界面临的新问题。据相关文献统计,明朝276年有64次疫情,清朝266年有74次疫情。如明代永乐、江西建昌、浙江杭州、福建建宁、邵武等地,死亡7.84万余人。由于传统的法治对于伤寒的治疗,这些瘟疫的效果并不理想,使得当时的医生不得不寻找新的方法来治疗这些瘟疫,这为伤寒学说的出现创造了积极的条件。

此外,温病学产生于中国南方,也与中国南方特殊的地理环境有关。中国南方,尤其是江南,地处低湿,水资源丰富,一年四季气候分明,比北方温暖,这也造成了江南温病较多的自然条件。这也给了江南的医生更多治疗温病的实践机会,这也是中国南方尤其是江南地区出现温病学派的重要原因。

二、温病学派的代表及其著作观点

温病学派是吴门最具地方特色和科技优势的一大流派,从某种意义上讲是吴门医派主流。明清时期达鼎盛阶段,并在相当长的时期内,居世界科技领先的地位。

继明末清初吴有性著《瘟疫论》(1642)阐发疫病流行之特点、治疗之法当与《伤寒论》有所不同后,江浙地区又相继出现了一些相关的新理论与治疗方法。其共同特点是认为“温热病及瘟疫非伤寒”,故后人称其为“温病学派”,叶天士(1667—1746)乃其中的代表人物之一。

其后又有在学术上毫无门派之见的吴鞠通(1758—1836),在全面研究上迄《素问》、张仲景,下至吴有性、叶天士的相关学说后,把温病传变与脏腑病机联系起来,提出将温病分为上焦(肺与心)、中焦(胃与脾)、下焦(肝与肾)三个阶段,即所谓“三焦辨证”的理论体系。

三、温病四大家是谁?各有何主贡献

清代对温病学体系的形成和发展做出贡献的医家是叶桂、薛雪、吴瑭、王士雄,后人称之为温病四大家。

叶桂(叶天士):著《温热论》,被誉为“温热大师”,提出了“卫气营血”的辨证论治理论和“辨舌验齿,”“辨斑疹白培”。在温病学的基础上,起了承前启后的重要作用,为温病学理论体系的形成奠定了基础。

薛雪(薛生白):著《湿热病篇》,对湿热之邪在上,中,下三焦的辨证和治疗进行了系统论述。他不仅继承了张仲景伤寒理论,融贯历代医家学说,而且以自己丰富的临床经验作为基础,对温病学说作出重要贡献。

吴瑭(吴鞠通):著《温病条辨》,形成以“卫气营血”和“三焦”辨证论治体系。吴瑭在温病学上做的贡献使温病学说获得了更进一步的发展。

王土雄(王孟英):著《温热经纬》。

拓展资料:

温病包括的病种很多,可按不同的方法分类。

按发病季节分:发生于春季的温病称春温、风温,发生于夏季的温病称暑温、湿温,发生于秋季的温病称秋燥,发生于冬季的温病称冬温等。

按初起发病类型分:可分为新感温病和伏邪温病两类。

① 新感温病。感邪后立即发病,初起病发于表,以表热证为主。如风温、暑温、湿温、秋燥等。

② 伏邪温病。感邪后不立即发病,邪伏体内,过时而发,或由新感引动而发。初起病发于里,以里热见证为主。如春温、伏暑。

按传染性和流行性分:具有强烈传染性和大流行特征的一类温病称温疫;流行性小或不引起流行的称温病。

温病包括范围很广,一般外感疾病中除风寒性质以外的急性热病,都属于温病的范围。例如风温、春温、暑温、湿温、伏暑、秋燥、温毒等。温病属常见病,其发生具有明显的季节性,大多起病急骤、传变较快,且多数具有程度不等的传染性、流行性。温病的治疗,应以清热存阴为基本原则。

参考资料:百度百科-温病四大家