一、城市结构的简介

城市结构是指城市各组成要素相互关系、相互作用的形式和方式,主要包括经济结构、社会结构、空间结构 城市的发展过程中,并不光是建筑物的增加,以及居民的聚集,而是城市内部产生各具功能的区域,如商业区、住宅区、工业区,同时各个功能区之间,存在着有机性的联系,构成城市的整体。这种城市内部各种区域性的形成以及它的分布与配置情形称为“空间结构”或“内部结构”,简称“结构”。结构一方面是受城市内部自然环境的约束,另方面也受到历史发展、文化宗教和城市规划的影响,人文地理学

城市的发展过程中,并不光是建筑物的增加,以及居民的聚集,而是城市内部产生各具功能的区域,如商业区、住宅区、工业区,同时各个功能区之间,存在着有机性的联系,构成城市的整体。这种城市内部各种区域性的形成以及它的分布与配置情形称为“空间结构”或“内部结构”,简称“结构”。结构一方面是受城市内部自然环境的约束,另方面也受到历史发展、文化宗教和城市规划的影响,人文地理学

家最感兴趣的是要了解,何以城市内部地面上会产生各种功能不同的区域。到底有何法则和规范,可以用来解释它们的空间排列和布置。

二、城市体系的城市体系的结构

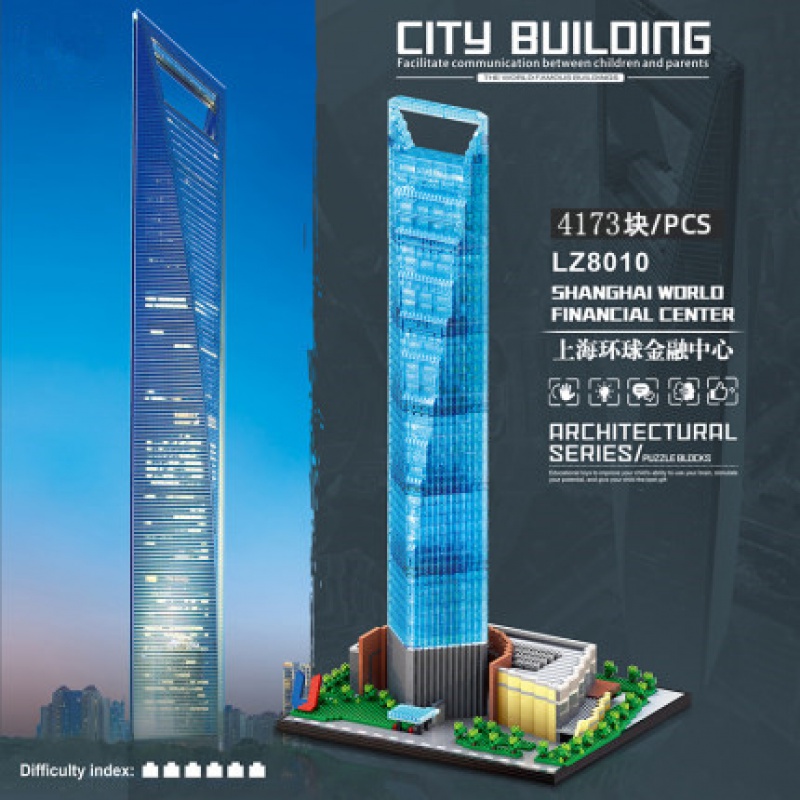

城市体系结构包括职能结构、规模结构和地域结构(布局)。研究的中心内容是城市与区域的关系。不同类型区域对城市体系建设有不同要求。如在大城市行政区,其主城建设既要在全国或大区域城市职能分工的基础上,充分发挥中心城市的作用,又要采取控制其人口规模的布局措施,有计划地建设卫星城和发展周围其他城镇,适当分散主城的职能。在综合经济区,要根据国家 或全区劳动地域分工,使其中心城市与区内其他中、小城镇共同构成既有专业化特点,又相对完整、能独立存在的生产基地体系。在工矿开发区要加强开发中心基地的综合发展,并根据矿点分布特点确定城镇布局的空间结构(集中组合与组团结构、一城多镇型、多中心型等)。在流域开发整治区,要妥善安置水库淹没区的迁移人口,同时充分利用新增能源和水源,结合调整经济结构和生产力布局,重新组织城镇体系。在县域,要形成为农村地区周密服务的城、镇、村系列中心地体系。中国的城市体系建设贯彻 “严格控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市”的总方针。城市体系的一般规律是:起作用愈大的城市,规模愈大,影响地区的范围愈广,但这种城市数量少。如北京是中国的政治中心和最大的文化中心,上海是中国最大的经济中心。跨省的大区经济中心还有天津、武汉、沈阳、西安、重庆、广州等。其他各省(自治区)中心城市基本上都是省级经济中心。1988年底中国设市434个(含直辖市),其中地级市183个,县级市248个。另有县级中心城镇2000多个。城市体系将随着国家的社会经济发展和技术条件进步而不断演变,并不断加以调整。

三、漫游者 ‖ 广州城市传统中轴线

撰文: 大地倚在河畔

广州城市起始于越秀山南麓,越秀山除了镇海楼之外,还曾经有过越王台、三君祠、玉山楼、学海堂、应元书院 …… 至今还有 “古之楚庭”牌坊、 “佛山” 牌坊和四方炮台遗址。这些依然存在或者已难考寻的遗迹故址,浓缩了自任嚣、赵佗以来的无数城市故事。特别是,为纪念民主革命的伟大先驱者孙中山,城市先后于1929年和1931年,在越秀山顶原观音阁的位置修建了中山纪念碑,在越秀山南麓修建了中山纪念堂。从山顶直抵山脚的“百步梯”连接这两座建筑。中山纪念碑是以花岗石砌造的37米高的正方形碑塔,内有楼梯可以旋登至塔顶。碑塔正面镂刻着孙中山遗嘱的全文。碑基上环绕分布着26个象征“羊城”的羊头雕像,碑座则是一个巨大的花岗石铺成的平台。沿着百步梯直下山麓,就是呈八角形的宫殿式建筑——中山纪念堂。这是世界各地华人景仰的地方,也是这座城市乃至全国建筑艺术的杰作。纪念堂将民族建筑优美的外部造型与近代西方建筑先进的功能设计有机结合起来,基座为白色花岗石,墙裙是淡青色大理石,黄墙红柱,八角形的攒尖屋顶为宝蓝色的石湾琉璃瓦,内部是一个跨度巨大但却无柱的大会堂。在一片葱茏绿意掩映下,这座占地3700平方米的57米高的巨大建筑,尽显华丽高贵。从山顶的碑塔到山脚的殿堂,这两座建筑给越秀山的历史内涵增添了最新的时代意蕴。越秀山,是随时可以唤起人们天地悠悠之感的藏着城市无数重要记忆的历史之山。

从山脚往南,是1935年建成的广州市府合署办公大楼。这组建筑以中国传统宫殿形式与西方公共建筑的功能结构相结合,正立面是赭黄色琉璃瓦的坡形屋顶,大红立柱之间是米黄色的墙壁,并以白色花岗石铺砌成有多级台阶的高大基座,内部则是钢筋混凝土结构的实用设计。整个建筑,高贵中去除了一点炫饰而添加了几许肃穆古朴,使用上则功能极佳,是广州中西合璧建筑的又一佳作。再往南,是广州市第一座城市公园——近代西方风格的中央公园。这座建于1918年的公园是恬静闲雅的。若从南面正门雕刻繁复精细的门坊入内,依次会经过一个圆形的内有石山造景的喷泉水池、一对石狮子拱卫着的林间长廊、圆形拱顶的音乐亭和与南门同样造型的北门坊。浓荫密盖的中央公园是近代广州的中心部位,在这里可以真切感受到城市世俗生活的脉搏。从公园再往南,是直抵珠江边的维新路。修建于1919年的维新路是近代广州一条标准的新马路。从1886年张子洞修建天字码头及附近一小段也是广州最早的新马路开始,广州城市新马路建设逐步展开,至1932年制定《广州城市设计概要草案》对市面马路修筑作出统一规定而走向标准化。维新路是完全符合当时标准的其中一条重要的南北向通道。路的南端尽头横恒着浩然东去的珠江,一条南北两跨对称的钢桁架桥跨越其上,这就是建成于1933年、全长356米、主桥长182.90米的海珠桥。它是广州市横跨珠江的第一桥。

从越秀山顶到珠江之上的这一连串巨大建筑与市政设施,就单体而言每一个都是城市建筑的杰作,但最关键的是,它们沿着城市历史起源与发展的空间趋势作线性分布,构成前后关联的融会城市历史、政治、经济、文化以及市井生活特色的中轴线。这是关系到城市本质与动态均衡的基准线。这条中轴线体现了城市对历史的自我意识和对城市本质的确认,以及对未来发展始终追求与本原一致的自我承诺与期许。

实际上早已存在而于近现代最终成形的广州城市中轴线,又是城市居民保持精神均衡的历史心理轴线或心灵坐标。它从不偏移的存在,使人们灵魂得以安顿,内心得以安宁,世俗生活目标清晰井然有序,城市也由此是其所是。因此,始终在改变的这座城市,这条基准之线却从不轻易改变。中世纪以前的历代城市建造者不知是否建立了并遵循着某种共同法则,至近现代关于城市发展的历史自我意识及价值基准,似乎表达得越来越清晰明确了。

这条广州传统城市布局的中轴线,还在更深层次上影响城市居民的精神状态。籍由此线,人们在城市历史与现实之间以及现实与未来之间寻求得精神形态上的对称与平衡,因此极大地强化了这座城市的居民们由所处自然及历史地理位置形成的恬淡宁静的气质。亦由这种中轴两侧的对称与平衡,产生了居民们相应的审美情趣和世俗生活态度。

尤其需要指出的是,以南北向轴线为主体结构的广州中心城区千百年来从未转移的意义,在于它传递着城市本质存在的清晰脉络,和市民可以感知与认同的家园情怀。传统城区中那些固有的具体的特定空间所表现出来的“场所精神”,时刻提示着这个城市的个性特质,更时刻给予市民以精神关怀。这是城市得以保持历史生机的根本性的基础。一个具有文明生命力的城市是富于个性特色的,而个性特色就存在于对城市自身历史文化的传承,这种传承使它完全成为区别于其它的“这一个”。世界上许多重要城市其形态结构都体现了这种对自身历史的尊重与传承。北京的传统城市中轴线从永定门经前门、正阳门、故宫、景山、地安门,延伸至鼓楼和钟楼,全长达7800米,这里至今依然是现代北京的城市中心。法国巴黎城市起源于塞纳河上的西岱岛,以这里为原点的左、右两岸数百年来始终是巴黎城市的中心。城市轴线从这里向西北方向经罗浮宫、丢勒里花园、协和广场、香榭丽舍大街和凯旋门,一直延伸至德方斯新凯旋门甚至更远。但无论它延伸得多远,西岱岛及其左、右岸始终是巴黎文化精神的原乡。就如意大利托斯卡纳地区的西耶纳镇,那个意大利最美的坎波广场(Piazza del Campo),紧挨着的宫殿、塔楼和错落的古老阳台折射着中世纪之光,数百年之后的今天它依然是这个城镇的中心。由此可以看到世界城市的某些普遍价值理念。

广州形态结构上从不偏移的城市中轴也并非一成不变,它恰好一直在向南延伸之中。有趣的是,我们从它的延伸过程,可以看到历史上广州城市生活向珠江步步逼近的节奏。 秦汉时期,珠江北岸就在如今的西湖路一带。那时珠江宽达两千多米,广州人称其为“海”,过江到对岸就叫做“过海”。唐代时,岸线向南大约退至今西关泮塘—上下九—惠福路—文明路一线。今惠福路一带又是广州番坊的南界,当时在今光塔路修建的怀圣光塔就处于珠江岸边,因此也是商船进港的导航标志。至宋代末年,珠江岸线又推移至西关丛桂里、状元坊至一德路、万福路一带,今高第街、濠畔街、清水濠街等知名街道已经出现。那时珠江江面宽约一千一百米,比今天的珠江宽五至六倍。① 至今这一带还有不少内街名称留有珠江岸线变迁的明显痕迹,如泰康路南端的沙洲巷,宋代之前是一片岸边沙洲。沿着沙洲巷东边进入的另一条内街名叫水母湾,宋代之前是珠江河湾。再往前走,右侧有一小巷叫木排头,在宋代那是珠江岸边,因泊放木头和木排而得名。至明清时期,珠江北岸线逐渐南移至今西关蓬莱街—和平路—十三行路—靖海路—泰康路和北京南路—珠光路一带,最后逐渐到达与今天大致吻合的位置。

昔日的沙洲、江湾、河道随着江岸的淤积而成为或者喧闹或者恬静的城坊,市民们追逐着这些不断生成的新土地,修建各式民居和其它建筑,铺筑新的街市巷陌,留下了城市生活和城市文化延展与流变的许多印记。在今中山七路一带,当宋代末年原来芦苇丛生的江岸形成陆地不久,居民便陆续迁居于此,形成的街名就叫“芦荻巷”,一直沿用至今。同时期也成陆不久的今泰康路一带,也已形成了纵横交错的内街。那些高低错落的屋檐下,住了一位名叫林楚伍的解元。所谓“解元”即古时科举乡试第一名得主。据《广州城坊志》载,林解元还是“翰林院学士,官至南雄大参政”。这条小巷因此就叫“解元里”。宋代是广州城市迅速扩张的时期,城区步步逼近不断南退的珠江北岸。广州经略使魏瓘甚至把巍峨的城墙建到接近江岸的位置,他在城市四周分别筑起了多个瓮城门。其中西南素波门的瓮城范围内就逐渐形成了以城门为名的素波巷。后人又在巷内修建了储存俸粮的永丰仓。至明清时期,那些在宋以前形成的老街道已经演变为相当成熟的城坊。譬如高第街,这时已是颇多豪门巨商宅第的聚集之地,形成楼高庭深、栋宇精雅的街道特色。有记载的大户人家就有南海籍的明监察御史、浙江按察使周新家族;南海籍的诗书画家、陈献章弟子李孔修家族;唐代宰相张九龄的后裔张彦元家族;行医世家而喜读诗书的林钧川家族……② 高第街北侧的“许地”更因近代“广州第一家族”——许氏家族而美名远扬。许地内古雅精致的许氏宗祠建筑群,连同家族第一个举人许祥光(1799—1854)、内阁学士许应骙(1832—1903)、江浙布政使许应鑅(1820—1891)等的故事,传为城中美谈。广州城南轴线的水陆变迁情况当然远较这里叙述的要复杂,但总的态势是,自宋代以来珠江北岸线退缩之处,就是城区很快将要到达之处。坊间世俗生活和城市人文气息迅速覆盖了原来荒僻的江岸。

珠江北岸线不断南移的过程,某种意义上也是这个城市不断成熟的过程。从越秀山上绿荫掩映的百步梯延伸出来的轴线持续向南伸展的重要概念,已经成为广州城市发展的支配性因素。越秀山和珠江通过这条轴线已经连接了起来,由此也就确定了广州城市形态的主要结构秩序,并为城市今后向东、西两个方向建立新的轴向提供了均衡发展的基准。而作为基准的中轴线本身,也不是单一线轴而是包括了自古代至近现代的多个线性序列,在丰富的历史文化内涵基础上,近现代广州清晰表达了一个山水之城的意境。

这样一个城市结构秩序,在不失个性的基础上大大加强了城市未来发展的广度和作更多种选择的可能性。源于越秀山的城市中轴挺进运动,甚至可以越过珠江而走向三角洲的更远处。同时它也会促使轴线两侧在对称的或关联的元素之间出现新的轴向,形成城市区域丰富而持续的发展格局。

这就是一座城市关于恒定与递嬗的历史辨证。在它整个本质攸关的形态结构中,不变的是同时作为城市心理轴的发展基准轴线,变化的是在这条轴线基准上的多向度的交错延伸。这里关系到对城市本质的哲学认知,我们应该如何理解这个复杂而持久的有机结构的精神本质和它的递嬗逻辑。恒定的中轴是作为未来的过去,延伸的轴向是作为过去的未来,它始终应该是一个具有思想内在联系的本我的存在。

(写于流花湖畔)

■ 注释

① 参见徐俊鸣《广州市区水陆变迁初探》 , 引自《广州历史地理论集》P23—28

② 见黄佛颐 编纂、仇江 郑力民 迟以武 点注《广州城坊志》(广东人民出版社1994年12月第1版)P487—493

20191115

四、15个副省级城市规模评级:2个超大8个特大,5城为特大城市后备军

副省级城市在行政级别上仅次于直辖市,是我国中心城市体系中的重要一环,在引领区域经济发展方面起到重要带动和辐射作用。

那么这些副省级城市的城区人口规模如何?第一财经记者根据住建部近期公布的《2019年城市建设统计年鉴》,统计梳理了15个副省级城市的城区总人口数据后发现,15城的城区人口全部超过了300万大关,有10个城市城区人口超过500万大关,其中有2个超过1000万大关;有5个城市在300万到500万之间,成为特大城市后备军。

需要说明的是,城区是指“市辖区和不设区的市,区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会所辖区域和其他区域”。城区常住人口1000万、500万、300万是三个重要的门槛,其中1000万以上的城市为超大城市,500万以上1000万以下的城市为特大城市,100万以上500万以下的城市为大城市,300万以上500万以下的为I型大城市。

深圳紧追广州

数据显示,目前15个副省级城市城区人口全部超过了300万人,其中有10个城市超过了500万人,分别是广州、深圳、武汉、成都、杭州、南京、西安、济南、沈阳和青岛。

有2个副省级城市城区人口超过1000万人,属于超大城市,即广州和深圳。两市城区人口规模都超过了1300万人,且差距非常小,广州城区人口仅比深圳多9万人。

广州是华南大区的政治、教育、交通、医疗等中心,大学在校生数量名列全国第一。同时,作为“千年商都”的广州有着全国最好的专业批发市场。公开数据显示,截至2018年,广州全市共有713个专业市场,市场商户逾80万,汇集了大量的从业人口。因此广州不仅常住人口规模大,短期驻留的人口规模也很大。

去年的广州市政府工作报告则将广州描述为“实际管理服务人口超过2200万、流动人口超过1000万的超大城市”、“四通八达的国际综合交通枢纽、国家对外交往中心之一”。

广东体改研究会执行会长彭澎对第一财经记者分析,广州的城市结构比较紧凑,中心城区的面积规模相对京沪要小很多,人口十分密集,因此区间流量很大。这种城市结构下,广州的地铁客流强度也高居全国榜首。

深圳则汇集了大量的年轻劳动人口,是我国最年轻的城市。根据第四次全国经济普查数据,深圳仅在制造业从业人员方面,就多达418万人,高居全国各城市第一位。从近年来人口的流入趋势来看,未来深圳的城区人口规模有望超越广州。

广深之后,有8个副省级城市城区人口在500万到1000万人之间,处于特大城市行列,分别是武汉、成都、杭州、南京、西安、济南、沈阳和青岛。其中,武汉、成都、南京、西安和沈阳这5个城市是计划经济时代的传统大区中心城市。

厦门大学经济学系副教授丁长发对第一财经记者分析,大区中心城市有计划经济时代沉淀下来的高教优势,教育、医疗等公共资源雄厚。例如华中、中南开头的大学主要集中在武汉,西北开头的大学主要集中在西安,南京的高教实力更是位居全国第三。因此这些城市的城区人口规模总体都比较大。

5城为特大城市后备军

近两年,副省级城市中的青岛、西安和济南陆续迈入到特大城市行列,此外还有5个副省级城市的城区人口处于300万到500万之间,位列I型大城市行列,分别是哈尔滨、长春、大连、厦门和宁波,这5城也是特大城市后备军。

5城中3个东北城市的城区人口均已突破400万大关,哈尔滨和长春距离500万大关也都不远。不过,由于近年来东北年轻人口外流,出生人口下降,这些副省级城市的城区人口虽然在增加,但增长相对缓慢。

这三个城市之外,宁波和厦门这两个东南沿海的计划单列市,城区人口只有300多万,总体的城市规模较小,未来仍有待进一步做大做强,提升中心城市的集聚力和辐射力。

其中,宁波城区人口规模为327.38万人,在15个副省级城市中最小。宁波的经济总量并不小,去年GDP总量位居全国第12,但从空间分布来看,宁波的经济有相当一部分在余姚、慈溪等县域、乡镇地区,分布比较分散,没有形成一个强有力的中心都市区带动;此外,三产占比低,现代服务业不发达,这也在很大程度上影响了整个城市的转型升级和高新技术产业、新兴产业的发展。

2019年12月,宁波发布《中共宁波市委关于高水平推进市域治理现代化的决定》,提出要完善市与区县(市)管理体制,加快推动撤县(市)设区,开展强化市级统筹、推进市域一体化改革,促进全域城区化发展。

宁波之外,厦门的城区人口规模也只有335万人,经济总量更是只有6000多亿元,相较国内同类城市,厦门在发展过程中,无论是人才还是产业的集聚,都受到明显局限,由于体量较小,厦门对周边地区的带动和引领作用也明显不足。

丁长发说,中心城市的引领作用主要体现在经济规模和人口规模,而厦门对周边的带动引领作用不强,在福建发挥的龙头作用不够,因此厦门一定要有危机感,要努力做大做强中心城市平台,更好地发挥对周边地区的引领带动作用。

五、城市结构

城市结构是指城市各组成要素相互关系、相互作用的形式和方式,主要包括经济结构、社会结构、空间结构,城市内部各种区域性的形成以及它的分布与配置情形称为“空间结构”或“内部结构”,简称“结构”。

城市结构

城市结构是特定社会的各种经济、文化因素作用在城市地域上的空间反映,是城市地理学研究的主要内容之。

城市结构最常见的方法是以城市土地利用类型的考察为基础,通过各种城市功能地域的组合状况来说明城市内部地域结构的特征。

城市生活间结构是城市居民各种生产、生活活动在城市地域上空问投影的结果,其研究能帮助理解城市内部空问结构的特征。