荆字笔顺

荆字笔顺为横、竖、竖、横、横、撇、竖、竖、竖钩。

释义:

一、一种灌木。

1、灌木名。又名楚。

2、荆,楚木也。——《说文》。

3、以牡荆书幡。——《汉书郊祀志》。注:“作幡柄也。”。

4、白刑堪为履。——《广州记》。

二、马鞭草科牡荆属落叶灌木。种类很多,有牡荆,黄荆,紫荆等。枝条柔韧,可编筐篮;果实可入药。

如:荆榛(有棘刺的灌木丛);荆钗裙布(荆枝作钗,粗布为裙。指妇女朴素或贫寒的服饰)。

三、荆天棘地(遍地荆棘。比喻艰险困厄的境地);荆花(即紫荆花,比喻兄弟昆仲同枝并茂)。

四、荆条。古代用为刑杖。

1、肉袒负荆。——《史记·廉颇蔺相如列传》。

又如:荆子(荆条作的挞具);荆朴(鞭笞,杖击);荆门(柴门);荆革(荆条皮鞭。鞭笞用的刑具);荆室(用荆条搭建的屋舍;借指穷苦人家);荆冠(用荆条编的帽子)。

五、荆山的简称。

又如:荆玉(荆山之玉;喻美质贤才);荆山玉(荆山产的美玉。相传楚卞和得璞玉于荆山);荆襄(泛指古荆州及襄阳郡地区);荆岑(荆山。泛指古楚国境内的高山)。

六、古国名。

1、荆之地。——《墨子公输》。

2、荆有云梦。

3、荆有长松。

4、荆人欲袭宋。——《吕氏春秋察今》。

又如:荆凡(西周时代的荆国(楚国)和凡国);荆尸(春秋时楚军阵法名);荆王(楚王);荆(荆楚的巫祝);荆吴(春秋时的楚国与吴国。后泛指长江中下游地区)。

七、古九州之一荆州的简称。

1、正南曰荆州。——《周礼职方氏》。

2、荆州之民附操者。——《资治通鉴》。

又如:荆州瘿(古代流行于荆州一带的颈生囊状赘生物的疾病);荆南(荆州一带。亦泛指南方);荆扬(荆州和扬州。亦泛指长江中下游地区)。

八、我的,属于我的——旧时对别人称自己的妻子的谦词。

如:寒荆;老荆;荆人(对人称己妻的谦词);荆妻(对人称己妻的谦词);荆室(犹荆妇。称己妻的谦词)。

九、贫寒的。

如:荆柴。

荆棘的笔顺

荆 拼音 [ jīng ]

部首:刂

笔画:9

荆的笔画顺序:

第一笔:横,一 ;

第二笔:竖, 丨 ;

第三笔:竖,丨 ;

第四笔:横, 一 ;

第五笔:横, 一 ;

第六笔:撇, ノ ;

第七笔:竖, 丨 ;

第八笔:竖,丨;

第九笔:竖钩, 亅 ;

棘 拼音 [ jí ]

部首:木

笔画:12

棘的笔画顺序:

第一笔:横

第二笔:竖

第三笔:横折钩

第四笔:竖

第五笔: 撇

第六笔:点

第七笔:横

第八笔: 竖

第九笔:横折钩

第十笔:竖

第十一笔:撇

第十二笔:捺

荆的笔顺

荆(读作jīng)是汉字通用规范一级字(常用字)。 此字始见于西周金文。 本义是指一种灌木名;后引申指刑杖;也指姓氏。

横,竖,竖,横,横,撇,竖,竖,竖钩

字源演变

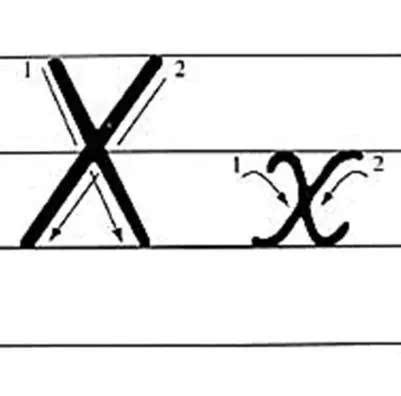

"荆"是会意字。此字始见于西周金文。"荆"字早期的金文字形,右边是一个人形,左下边两个"X",表示一种刺,整个字形画面表示荆这种刺刺进了人的手与脚中。金文后期字形,增加了一个"井"字,以表示这种刺长在田中,农夫在田间耕作时易被刺伤。秦篆字形在金文基础上又一变,增加"艸"字,表示这种刺在田间长得跟草木一样,要小心。汉隶字形又一变,将人变成"刀"形,就成为了"荆"字。直至发展到了现代汉语。

"荆"字从艸,刑声。《说文解字》中说"荆,楚。木也。"本义是指一种灌木名。这种灌木适合编筐和篮子。在古代经常用来制作刑杖,所以后来也引申为刑杖之义。"荆"还可以用来制作钗,古代妇女买不起金银钗,只能以荆条当做钗,故后来出现"拙荆"一词作为妻子的谦称。