一、“五常”是什么意思?

五常是指仁、义、礼、智、信五种品德

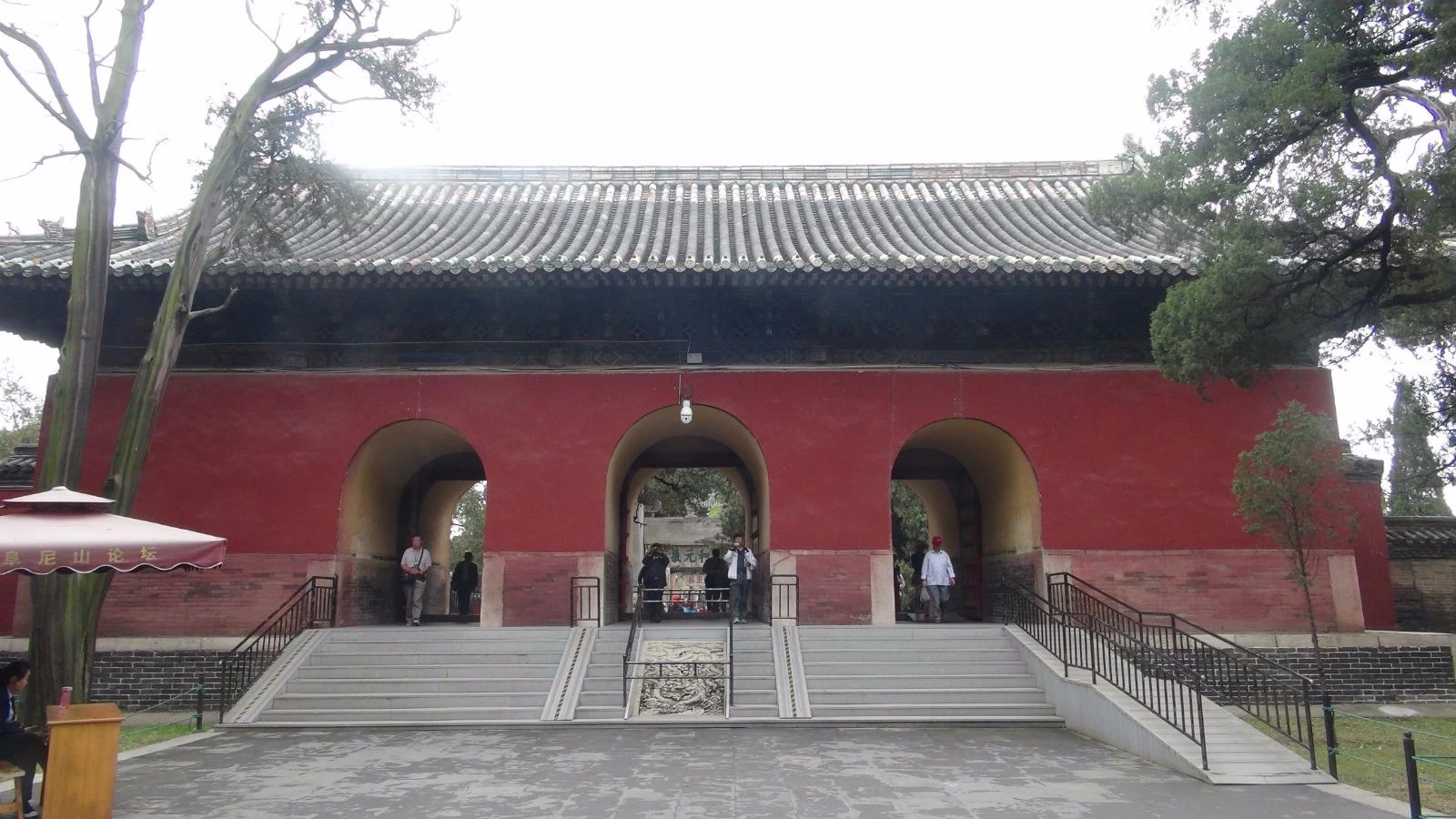

三纲五常(纲常)是中国儒家伦理文化中的重要思想,儒教通过三纲五常的教化来维护社会的伦理道德、政治制度,在漫长的封建社会中起到了极为重要的作用。

孔子最早提出“仁、义、礼”,孟子扩充提出“仁、义、礼、智”,后董仲舒再次扩充为“仁、义、礼、智、信”,后称“五常”。这“五常”贯穿于中华伦理的发展中,成为中国价值体系中的最核心因素。

扩展资料

朱熹“三纲五常”

从宋代朱熹开始,三纲五常联用。

名教观念最初也始于孔子。孔子强调以等级名份教化社会,认为为政首先要“正名”,做到“君君、臣臣、父父、子子”。董仲舒倡导审察名号,教化万民。西汉武帝时,把符合统治利益的政治观念、道德规范等立为名分,定为名目,号为名节,制为功名,用它对百姓进行教化。

称“以名为教”。其内容主要就是三纲五常。但“名教”这个词的出现是在魏晋时期,用来指以孔子的“正名”思想为主要内容的礼教。魏晋时期围绕“名教”与“自然”的关系展开了论辩。王弼糅老庄思想于儒,认为名教出于自然;

嵇康提出了“越名教而任自然”的思想;西晋郭象则认为名教即自然。宋明以后,名教被称作“天理”,成为禁锢人们言行的桎梏。如违犯伦理纲常,即被视为“名教罪人”。

三纲五常和名教观念起到了一定的维护社会秩序、规范人际关系的作用。示例:可是像我这样出身名门,幼读诗书,对圣人三纲五常之教,不敢稍忘。

中国传统的启蒙教育读物《三字经》里也明确写道:“三纲者,君臣义,父子亲,夫妇顺。”“曰仁义,礼智信,此五常,不容紊。”由此亦可见“三纲五常”做为中国人心中根深蒂固的道德标准于儒家思想的发扬起着不可磨灭的作用。

参考资料来源:百度百科-五常 (儒家五常)

参考资料来源:百度百科-三纲五常

二、五常指的是哪五常?

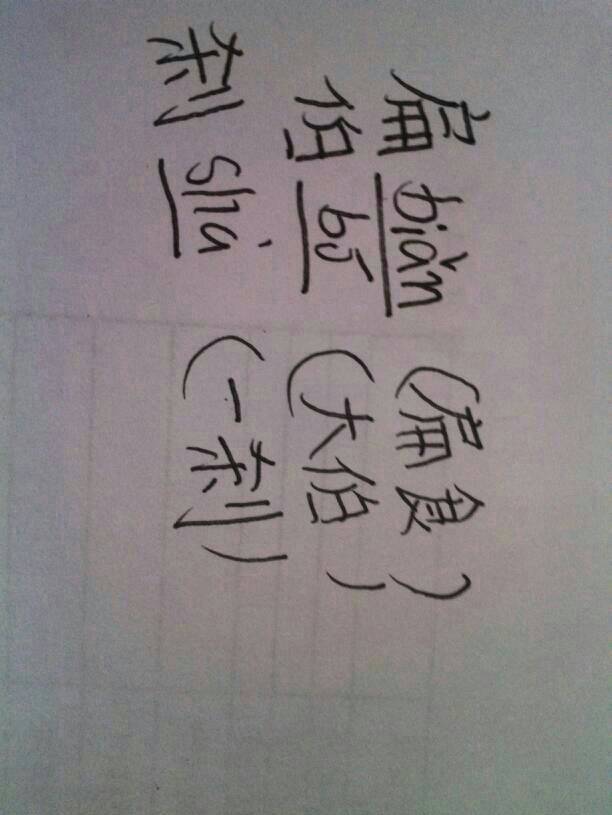

“五常”指的是仁、义、礼、智、信 。

“仁义礼智信”现如今已经是是中国价值体系中的核心因素,义和仁是道德的代表,“义”成为一种人生观、价值观,即正义,公平;而“仁”是“五常”之核心,即仁慈、仁爱之心;“礼”是为了约束和规范道德而制定的基本的生活礼仪和准则,即遵礼,循礼;“智”就是把科学精神和人文精神结合统一起来,即明辨是非,知善知恶;“信”是立国、立人之本,即守信用,不背言。这条是我们中华民族公认的价值标准和基本美德。“五常”至今仍然是中国人民崇高道德的体现。

三、五常指的是什么?

五常指的是仁、义、礼、智、信,是指“人”作为社会中的独立个体,为了自身的发展和社会的进步,而应该拥有的五种最基本的品格和德行。

1、“仁”不仅是最基本的、最高的德目,而且是最普遍的德性标准。以仁为核心形成的古代人文情怀,经过现代改造,可以转化为现代人文精神。

2、义,与仁并用为道德的代表:“仁至义尽”。义成为一种人生观、价值观,如“义不容辞”,“义无反顾”,“见义勇为”,“大义凛然”,“大义灭亲”,“义正辞严”等;义是人生的责任和奉献,如义诊、义演、义卖、义务等,至今仍是中国人崇高道德的表现。

3、礼,与仁互为表里,仁是礼的内在精神,重礼是“礼仪之邦”的重要传统美德。“明礼”从广义说,就是讲文明;从狭义说,作为待人接物的表现,谓“礼节”、“礼仪”;作为个体修养涵养,谓“礼貌”;用于处理与他人的关系,谓“礼让”。

4、智,从道德智慧可延伸到科学智慧,把科学精神与人文精神结合和统一起来,这是我们今天仍要发扬的。

5、信,乃人言,是说人要对自己说过的话负责任,这是做人的根本,是兴业之道、治世之道。守信用、讲信义是中华民族共认的价值标准和基本美德。

扩展资料:

儒家政治思想是“仁政”、“王道”以及“礼制”,其理想是“大同”、“大一统”,其政治学主要阐述君臣关系、官民关系。孔子“君使臣以礼,臣事君以忠”,孟子“民为重,社稷次之,君为轻”,荀子“从道不从君,从义不从父,人之大行也”,是儒家政治学的代表性主张。

在现实政治的问题上,儒家要求统治者和被统治者双方都要承担义务,从理论上说,被统治者有权利反抗不正常承担义务的统治者。“仁政易行”则提倡分清“不能”与“不为”之间的区别,即“做不到”与“不去做”之间的差异。而其“无恒产,因无恒心”也体现了民本思想。

在国际政治方面,儒家主张“华夷之辨”。华夷之辨在古代促进了中原先进文化的传播,在近代则成为中国现代化的障碍。

四、佛法中 五常八德指的是什么

五常是儒家的,八德指的是大海有八德,以譬戒律。

【五常五戒】指儒家五常与佛教之五戒。我国文化自古特重孝道与伦常,佛教传入我国后,于孝道方面,乃特为强调父母恩重难报经、盂兰盆经等;于伦常方面,则提倡‘仁义礼智信’等五常系与‘不杀、不盗、不淫、不饮酒、不妄语’等五戒为一致配合之思想。自是,遂有五常五戒相提并论之称。

【八德】

(名数)大海有八德,以譬戒律。

【大海八不思议】

(譬喻)涅槃经三十二曰:‘大海有八种不思议。以譬涅槃:一渐渐转深,二深难得底,三同一碱味,四潮不过时,五有种种宝藏,六大身众生居住,七不宿死尸,八万流大雨入海亦无增减。’又以此八喻譬僧伽。

[丁福保佛学大词典]