一、明代的钱的换算

一两银子到底值多少钱?很多人都讨论过 现在很多人其实是毫无概念的。特别现代某些电视剧误导,好象古时候老百姓随时都带着银子上街,随便买个馒头要一两银子,简单吃顿饭上百两,给小二打赏也十几两,几十两,好象一两白银跟我们现在一块钱似的,显示出当前中国的影视创作人无知和不认真到了何等程度。要知道万历年间国库年收入才达到200万两,而且还是经过张居正改革后国库收入丰富才有的数字。其实古代大部分老百姓一辈子都没有见过银子,他们使用的都是“钱”,即铜板,我们常说的“没有钱”,就是指没有铜钱。 白银和黄金是朝廷明令禁止在民间流通的货币,所以民间大多用钱或钞。钞:就是布做的货币。大量使用铜钱不方便,于是“而商贾沿元之旧习用钞,多不便用钱。”《明史》志第五十七 食货五。所以说,进行大宗货品交易的商人是用钞的,而不是整箱子整箱子的用白银和黄金。 我们这里要讨论的是明朝末年白银与现在人民币之间的换算关系。 首先要了解,铜钱,白银和黄金之间的兑换比例。就像现在的外汇价格一样,这是常常变动的,不同朝代兑换比例不一样,同一朝代不同时期也不一样,不像现在1元钱等于100分这样明确。 另外,明朝一斤相当与现在的596.8克,一斤十六两,一两折合现在的37.3克。 根据以下描述: “每钞一贯,准钱千文,银一两;四贯准黄金一两”《明史》,志第五十七 食货五。 “於是户部定:钞一锭,折米一石;金一两,十石;银一两,二石。” 《明史》,志第五十四 食货二。 “金银的比价从1600年前后的1:8上涨到20世纪中期和末期的1:10,到18世纪末则翻了一番,达到1:20。” 可知明朝前中期黄金白银比为1:4或1:5,而1644年前后境外白银大量流入,1两黄金约可兑换8两白银。 得到第一个结论:1两黄金=8两白银=8000铜钱 要讨论货币购买力,一般通行的是两种方法。一种是以黄金的价格作为基准来换算的,以国际金价来推算白银和铜钱今天的价值。另一种方法则是同时使用米价和银价作为基准,来进行推算的。 1) 国际黄金基准牌价,金价基本上在600美元一盎司周围波动。我们就以600美元(2006年9月26日)为一盎司。一盎司为31.1克。明朝1两为今天的37.3克。这样一算明代一两黄金相当于719.6美元,以今天(2006年9月26日)的外汇基准价来算,100美元兑换人民币 791.5元来算,相当于5695.75元。根据1两金为8两银,1000钱换算,明末一两白银相当于711.97元,取712元;一文钱等于0.7元。 2) 白银基准国际牌价,银价基本上在11美元(2006年9月26日)一盎司周围波动。同金价的换算相仿,一两银子也就是1000铜钱,相当于104.4元人民币,取105元。 3) 米价基准。根据历史资料记载,米价如下: 明神宗万历时(16,17世纪之际) 白米(石)0.7-1两 明崇祯十四、五年(1641,1642) 米(石)3.6两(南京一带大灾时空前高价);米(石)5两(上海米价) 明崇祯末、清顺治初 米(石)2-3两 崇祯后期,灾荒加上战争,粮价上涨很厉害,同样1两白银买粮食可能买不了多少,可是买其他东西的时候却有可能很值钱,因此这阶段的数据不能作为一般购买力的参考。这里采用万历时期的最高价格作为一般物价水平,取每石1两白银来计算。明代1石合94.4公斤,按照现在大米价格3元/公斤计算,一石米折合人民币283元,即1两白银折合283元人民币。 这样,我们最后得到三个数据,1两白银分别可兑换人民币712元,105元和283元。其中黄金的价值历史中一向比较稳定;虽然今天的粮食产量比古代大了很多,但是考虑到中国现在14亿人口在消费,而明朝中后期保守估计人口也有七八千万,因此粮食价格可以做为一个重要基准;考虑到白银的比价在各历史时期变化比较大,可参考性比较弱。 因此,我们取黄金基准的712和粮食基准的283取平均值,即497.5元。为了凑整数,便于换算,也便于大家有个感性的认识,这里取1两白银折合人民币500元。因此按照前一个比价的结论我们得到明朝中后期的货币兑换数据: 这就是我们的第二个结论: 1两黄金=人民币4000元=8两白银 1两白银=人民币500元=1000钱 1钱=人民币0.5元 由于实际上,1两白银至少能兑换1500钱,则1文钱=0.33元,也可以大略地认为是三毛钱。 另外说个小知识,1两=10钱=100分,所以,一钱银子=50元人民币,一分银子=5元人民币,也就是10-15个铜钱左右。 这样,我们对明朝中后期到清前期的物价就有了一个比较具体的概念。 明朝一个从九品官员的月俸是五石,也就是月薪2500元;未入流官吏月俸三石,合1500元,这是政府最基层公务员的工资。正一品官员月俸八十七石,合人民币43500元/月,年薪52.2万元人民币,这可是当时政府总理的薪水,想来也不过分。 在明代,据说一个平民一年的生活只要一两半银子就够了,如果粮食自给自足,钱只用来买点柴米油盐的话,一年750多块钱过日子是挺苦,不过也不是不可能,大家可以问问老一辈,他们过过这样的日子,甚至一些偏远贫困地区现在还在过这样的日子。 袁崇焕杀毛文龙,得到士兵两万八千人,上书皇帝要求:“岁饷银四十二万,米十三万六千”,虽然这是为了笼络毛文龙的旧部而增加了的军饷,但是也能看出个大概。就是说,养活一万人的部队,每年需要军饷15万两,粮食4.86万石即900万斤。用现在的话换算过来就是,2.8万人的一个军,一年的维持费用为7500万元人民币,可以吧? 戚继光在东南沿海募兵,规定每人年饷银为10两,到北方蓟镇后,守卫边墙的募兵年饷增至18两。这都是战略要地的募兵价格,如果不是要参加重要战斗,或者不是在重要地域,募兵的价格要更低:明修《武进县志》称当地 “受募者日银一分”,年饷还不足4两的。到崇祯年间,战乱频繁,大量百姓流离失所,食无所依,募兵变得容易,加上朝廷财政紧张,军饷又比同期低了很多。 因此,得到第三个结论:维持一支万人部队的正常消耗应该是每年白银8万两,粮食4万石。 崇祯三年,御史郝晋言:“万历末年,合九边饷止二百八十万。今加派辽饷至九百万。剿饷三百三十万,业已停罢,旋加练饷七百三十馀万。自古有一年而括二千万以输京师,又括京师二千万以输边者乎?”我们来计算一下崇祯三年税赋:辽饷,九百万;练饷,七百三十馀万,加上正常税收二百万,总共是一千八百三十万两。假设国家什么都不干,只养军队的话,能养活180万人的队伍。 综上所述,我们一共得到了三个结论: 第一个结论:1两黄金=8两白银=8000铜钱, 第二个结论:1两白银=人民币500元,1两白银=10钱白银=100分白银, 第三个结论:一支万人部队每年的正常消耗应该是:白银8万两+粮食4万石。

现在很多人其实是毫无概念的。特别现代某些电视剧误导,好象古时候老百姓随时都带着银子上街,随便买个馒头要一两银子,简单吃顿饭上百两,给小二打赏也十几两,几十两,好象一两白银跟我们现在一块钱似的,显示出当前中国的影视创作人无知和不认真到了何等程度。要知道万历年间国库年收入才达到200万两,而且还是经过张居正改革后国库收入丰富才有的数字。其实古代大部分老百姓一辈子都没有见过银子,他们使用的都是“钱”,即铜板,我们常说的“没有钱”,就是指没有铜钱。 白银和黄金是朝廷明令禁止在民间流通的货币,所以民间大多用钱或钞。钞:就是布做的货币。大量使用铜钱不方便,于是“而商贾沿元之旧习用钞,多不便用钱。”《明史》志第五十七 食货五。所以说,进行大宗货品交易的商人是用钞的,而不是整箱子整箱子的用白银和黄金。 我们这里要讨论的是明朝末年白银与现在人民币之间的换算关系。 首先要了解,铜钱,白银和黄金之间的兑换比例。就像现在的外汇价格一样,这是常常变动的,不同朝代兑换比例不一样,同一朝代不同时期也不一样,不像现在1元钱等于100分这样明确。 另外,明朝一斤相当与现在的596.8克,一斤十六两,一两折合现在的37.3克。 根据以下描述: “每钞一贯,准钱千文,银一两;四贯准黄金一两”《明史》,志第五十七 食货五。 “於是户部定:钞一锭,折米一石;金一两,十石;银一两,二石。” 《明史》,志第五十四 食货二。 “金银的比价从1600年前后的1:8上涨到20世纪中期和末期的1:10,到18世纪末则翻了一番,达到1:20。” 可知明朝前中期黄金白银比为1:4或1:5,而1644年前后境外白银大量流入,1两黄金约可兑换8两白银。 得到第一个结论:1两黄金=8两白银=8000铜钱 要讨论货币购买力,一般通行的是两种方法。一种是以黄金的价格作为基准来换算的,以国际金价来推算白银和铜钱今天的价值。另一种方法则是同时使用米价和银价作为基准,来进行推算的。 1) 国际黄金基准牌价,金价基本上在600美元一盎司周围波动。我们就以600美元(2006年9月26日)为一盎司。一盎司为31.1克。明朝1两为今天的37.3克。这样一算明代一两黄金相当于719.6美元,以今天(2006年9月26日)的外汇基准价来算,100美元兑换人民币 791.5元来算,相当于5695.75元。根据1两金为8两银,1000钱换算,明末一两白银相当于711.97元,取712元;一文钱等于0.7元。 2) 白银基准国际牌价,银价基本上在11美元(2006年9月26日)一盎司周围波动。同金价的换算相仿,一两银子也就是1000铜钱,相当于104.4元人民币,取105元。 3) 米价基准。根据历史资料记载,米价如下: 明神宗万历时(16,17世纪之际) 白米(石)0.7-1两 明崇祯十四、五年(1641,1642) 米(石)3.6两(南京一带大灾时空前高价);米(石)5两(上海米价) 明崇祯末、清顺治初 米(石)2-3两 崇祯后期,灾荒加上战争,粮价上涨很厉害,同样1两白银买粮食可能买不了多少,可是买其他东西的时候却有可能很值钱,因此这阶段的数据不能作为一般购买力的参考。这里采用万历时期的最高价格作为一般物价水平,取每石1两白银来计算。明代1石合94.4公斤,按照现在大米价格3元/公斤计算,一石米折合人民币283元,即1两白银折合283元人民币。 这样,我们最后得到三个数据,1两白银分别可兑换人民币712元,105元和283元。其中黄金的价值历史中一向比较稳定;虽然今天的粮食产量比古代大了很多,但是考虑到中国现在14亿人口在消费,而明朝中后期保守估计人口也有七八千万,因此粮食价格可以做为一个重要基准;考虑到白银的比价在各历史时期变化比较大,可参考性比较弱。 因此,我们取黄金基准的712和粮食基准的283取平均值,即497.5元。为了凑整数,便于换算,也便于大家有个感性的认识,这里取1两白银折合人民币500元。因此按照前一个比价的结论我们得到明朝中后期的货币兑换数据: 这就是我们的第二个结论: 1两黄金=人民币4000元=8两白银 1两白银=人民币500元=1000钱 1钱=人民币0.5元 由于实际上,1两白银至少能兑换1500钱,则1文钱=0.33元,也可以大略地认为是三毛钱。 另外说个小知识,1两=10钱=100分,所以,一钱银子=50元人民币,一分银子=5元人民币,也就是10-15个铜钱左右。 这样,我们对明朝中后期到清前期的物价就有了一个比较具体的概念。 明朝一个从九品官员的月俸是五石,也就是月薪2500元;未入流官吏月俸三石,合1500元,这是政府最基层公务员的工资。正一品官员月俸八十七石,合人民币43500元/月,年薪52.2万元人民币,这可是当时政府总理的薪水,想来也不过分。 在明代,据说一个平民一年的生活只要一两半银子就够了,如果粮食自给自足,钱只用来买点柴米油盐的话,一年750多块钱过日子是挺苦,不过也不是不可能,大家可以问问老一辈,他们过过这样的日子,甚至一些偏远贫困地区现在还在过这样的日子。 袁崇焕杀毛文龙,得到士兵两万八千人,上书皇帝要求:“岁饷银四十二万,米十三万六千”,虽然这是为了笼络毛文龙的旧部而增加了的军饷,但是也能看出个大概。就是说,养活一万人的部队,每年需要军饷15万两,粮食4.86万石即900万斤。用现在的话换算过来就是,2.8万人的一个军,一年的维持费用为7500万元人民币,可以吧? 戚继光在东南沿海募兵,规定每人年饷银为10两,到北方蓟镇后,守卫边墙的募兵年饷增至18两。这都是战略要地的募兵价格,如果不是要参加重要战斗,或者不是在重要地域,募兵的价格要更低:明修《武进县志》称当地 “受募者日银一分”,年饷还不足4两的。到崇祯年间,战乱频繁,大量百姓流离失所,食无所依,募兵变得容易,加上朝廷财政紧张,军饷又比同期低了很多。 因此,得到第三个结论:维持一支万人部队的正常消耗应该是每年白银8万两,粮食4万石。 崇祯三年,御史郝晋言:“万历末年,合九边饷止二百八十万。今加派辽饷至九百万。剿饷三百三十万,业已停罢,旋加练饷七百三十馀万。自古有一年而括二千万以输京师,又括京师二千万以输边者乎?”我们来计算一下崇祯三年税赋:辽饷,九百万;练饷,七百三十馀万,加上正常税收二百万,总共是一千八百三十万两。假设国家什么都不干,只养军队的话,能养活180万人的队伍。 综上所述,我们一共得到了三个结论: 第一个结论:1两黄金=8两白银=8000铜钱, 第二个结论:1两白银=人民币500元,1两白银=10钱白银=100分白银, 第三个结论:一支万人部队每年的正常消耗应该是:白银8万两+粮食4万石。

满意请采纳

二、一公斤白银相当于明朝的多少两?谢谢!

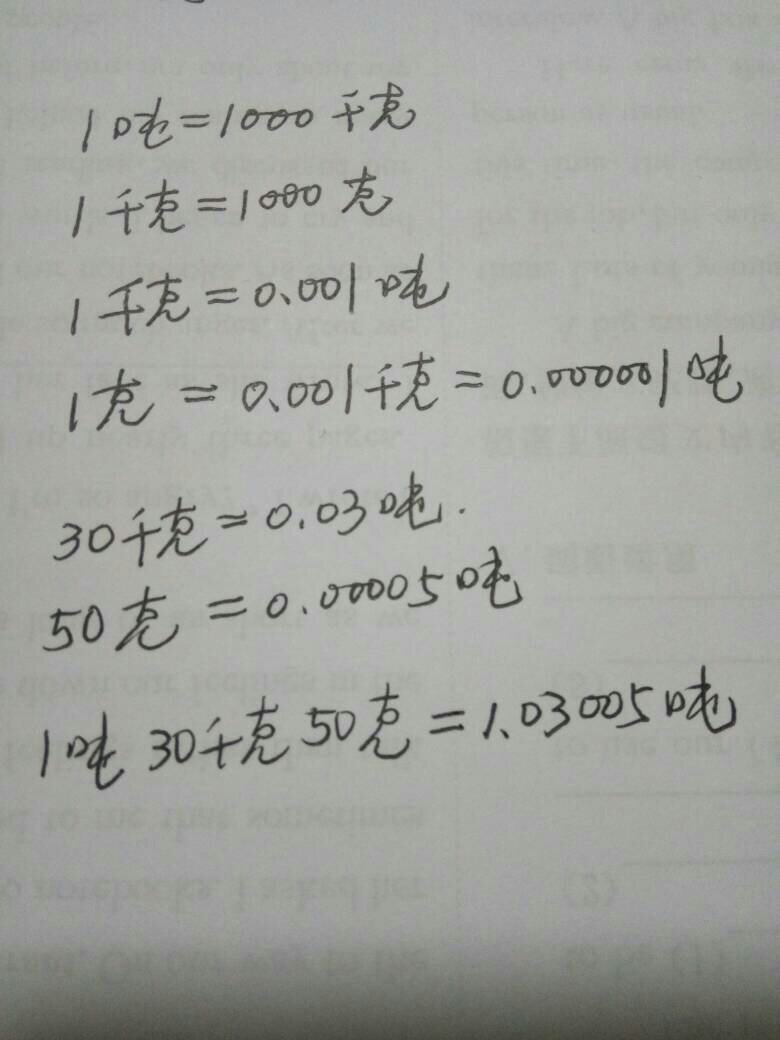

1.据百度百科所说明代一两相当于现在的 37.429g( 现在的一两相当于50g) ,1公斤=1000g=26.72两

2.根据百度文库

唐至清代,一斤相当于596.82克,一两等于37.30g,则1公斤=1000g=26.81两

综上一公斤白银大致相当于明朝的将近27两

三、古代的三两是现在的几两

我国度量衡制度具有悠久的历史。它的起源和标准,记载不一。据史书称,黄帝设立了度、量、衡、里、亩五个量;舜召集四方君长把各部族的年月四季时辰、音律和度量衡协同起来;夏禹治水使用规矩准绳为测量工具,并以自己的身长和体重作为长度和重量的标准。这些传说,在一定程度上反映了古代度量衡的萌芽情况。真正有信物可作佐证的是西周的青铜器铭文,记有“金十寽”、“丝三寽”、“金十匀”的文字。金即铜,“寽”和“匀”是计量的单位名称。说明在金属货币出现以前或同时,已经有了计量重量的手段。度量衡的产生,是和人类交换行为的发展分不开的,并且随着生产力的进步,度量衡也在不断变化。《礼记》、《周礼》都记载,早在周朝时期就开始推行严格的度量衡管理制度,并设置了主管的官职。公元前221年,秦始皇统一中国,颁发了统一度量衡的诏令,由官府监制成套计量标准器,发到全国各地。秦王朝统一的度量衡制为两千多年封建社会所沿用,形成了我国计量科学独特的体系。

历代度量衡都经历了不断演变的过程,即逐渐地由粗糙变成精细,由简单变成复杂,特别是在器量上经历了由小变大的过程。

古代量制历经多次变革,唐代以后才大体稳定,变化较小。明以后,一斤固定在595g。直至中华民国18年政府推行计量改革,将旧制595g一斤改为500g一市斤,但仍沿用十六两为一斤、十钱为一两之进制。新中国1959年计量改革时,将500g一斤之重量不变,只将其进位制中十六两为一斤改为十两为一斤。还应特别指出,民国18年的改制和新中国1959年改制均将中药计量作为例外对待,中药计量仍袭旧制不变。如果有一把完好的明朝药戥,完全可以不加改造一直使用到1979年。

这种算法仅限于明代以后,但此前直至汉代的漫长时期内度量衡变动很多

历史时期 每两重 (g) 进位制 每斤重(g)

东汉至隋 14 16 222~226

唐至元 40 16 640

明至公元1979年 37.3 16 595

古代“两”这个重量单位虽有不同,但多数时候大约都是40克左右。

民国时候16两的1斤跟现在10(市)两的1(市)斤都是一样重的,都是500克,所以500除以16=31.25克,古代的三两约等于现在的二(市)两左右。

四、明朝一头牛多少两银子?

明朝一头牛大概30两至800两不等。

因为牛的买卖在明朝管控的很严,活牛和死牛的价钱根本不一样,还有意外死的小牛犊和病死的小牛犊,价钱也不一样。

一头死的老牛,一斤也就一分左右。

一头病死的牛,价钱比死牛贵一点,毕竟怎么病死的,官府盖个印就是病死的牛,大概一斤五分至五钱左右。

一头活牛,价钱就高了,如果是种牛的价钱更高。

因为在民国之前,我们中国的土牛,体型不大,重量也就300斤至1000斤左右。

到了民国,国外的肉牛良种进口,让我们中国土牛优化了基因,体型才慢慢接近现代牛,体重也慢慢接近现代牛。

明朝的牛,体型很小,体重也不大,价钱自然不怎么高,但是牛皮和牛黄值钱。

下面看看明朝万历年间的物价水平。

柴薪皂隶:给当官的跟班,买柴烧水、干杂活。年收入20两,计13216元。(国家规定正堂可以有四名柴薪皂隶,县丞二员各二名,主簿二名,典史一名;以上官员,每人用马夫一名,国家付工资。)

马夫:给公务员赶马,出差办事使用。年收入40两。计每年26432元。

低级丫环:年收入18两。中级:25两。高级35两计23128元。

明朝县官:正七品每月俸禄7.5石(或支取年俸银45两),现在2006年米价在1.5-2元之间,按1.75元计,以下同。实际收入7.5x188.8x1.75=2478元。每年约3万元。其它收入:柴薪皂隶4个、马夫一个,这5个人繇赋工资由国家支付。冬夏官服和笔墨费由国家补贴。

大米2石(即377.6斤)白银1两。

上等猪肉8斤白银1钱六分。

上等羊肉8斤白银1钱二分。

牛肉5斤白银七分五厘。

五斤重大鲤鱼价白银1钱。

栗子5斤价白银6分五厘。

活鸡1只价白银4分。

白布4匹价白银8钱。

绵花1斤价白银6分。

高级红枣百斤价白银2两5钱。

明朝一斤是16两,一两是10钱,一钱是10分。

五、明朝银两换算

明朝,一两银子等于人民币600到800元。

一两=10钱,所以1钱等于60到80元。

一两=1000文铜钱,所以1文等于0.6到0.8元。

不同时代银子的价值不同:

在盛唐时期价值2000-4000元。

在北宋朝中期价值600元-1300元(或1000-1800元)。

在明朝中期价值人民币600-800元。

清朝中晚期一两银子价值人民币150-220元左右。

扩展资料:

古代银子简介

古代银子又叫纹银,纹银的成色是93.5374。较近代中国各地流通的宝银成色为低,所以宝银折成纹银时例须升水。

习惯上每百两纹银须升水6两才等于足银。当时作为货币的白银,还有一个成色的问题。成色是指银质货币、饰品和器物的含银纯度,又称银色。银两的成色,自古即不统一。清朝民间使用的白银,成色自很低直至所谓十足都有。

各地所铸的宝银成色各不相同,如有二四宝、二五宝、二六宝、二七宝等。但银两在流通时又必须计算其成色,为了适应这种需要,清朝政府规定了一种全国性的假想标准即纹银,其成色是935.374‰,它是清朝法定的一种银两的标准成色,仅是一种种标准。

实际上并无实银。民间完纳钱粮,即以纹银为标准,其他银两须各按成色折合计算。当时认为纹银成色很高,故有“十成足纹”之称,其实其成色比各地流通的宝银成色为低。所以将宝银折成纹银时,例须升水。这种升水是指成色较高的宝银折合为纹银时,在比价上的提高。

例如,二四宝银就是说五十两重的宝银,在流通时要升水二两四钱,等于五十二两四钱的纹银。换句话说,也就是五十两重的二四宝银所含的纯银,等于五十二两四钱纹银所含的纯银。

参考资料来源:百度百科-银两

参考资料来源:人民网-古代一两银子等于多少人民币?

六、明朝的一贯等于多少两

一百两。

金银以两为单位,铜钱则以斤、两、钱为单位。

古时的铜钱中有方孔,常用绳子穿着,每1000枚铜钱1串叫一贯。

十枚铜钱等于一两,十六两为一斤(我国长期使用十六两为一斤的货币单位),等于160枚为一斤。

一般都把铜钱穿起来。每一百六十枚用麻绳穿成一串(穿时每边放六十枚,底盖各加一枚,实际上是一百六十二枚),所以也叫一串、一吊、一贯。

扩展资料

铜钱各个朝代的度量衡

秦始皇统一中国后,也统一了货币。废除刀、布、贝等钱币,以“半两”做为货币。即用秦国后来的园形方孔铜钱,铸文“半两”,重十二铢(一两为二十四铢),称之为重如其文的“半两”铜钱。从此,这种由圆孔环钱演变而来的“半两”,在我国陆续流通了两千多年。

汉代所铸的方孔钱仍称“半两”,但重量不断减轻。如吕后二年(前186年)减为八铢,文帝五年(前175年)减到一铢以下,称为“荚钱”。武帝建元元年(前140年)又铸三铢钱。并于元狩五年(前118年)废“半两”,改行五铢钱,铸文“五铢”。

这种五铢钱从东汉开始使用,各朝沿袭,直到唐武德四年(621年)废止,使用时间长、币值较稳定,成为我国历史上一种重要的钱币。

王莽称帝期间,实行宝货制,时称钱为“泉”,又增加了“泉货六品”和“布货十品”两套钱币。泉货六品又称“六泉”,是王莽宝货制中六种圆形钱币的总称。即小泉、幺泉、幼泉、中泉、壮泉和大泉。

小泉直径六分、重一铢,值钱一文,上面有“小泉直一”文字。其他泉币的直径、重量、价值各不等。六泉都是不足值的钱币,但小泉和大泉两种钱币流通甚广。

布货十品又称“十布”,也是王莽宝货制中的十种布币的总称,即小布、玄布、幼布、原布、差布、中布、壮布、弟布、次布和大布。小布重十五铢,长一寸五分,值一百文。其他依次递增一铢,长增一分,面值增一百文。

大布重二十四铢,长二寸四分,值一千文,流通较大。其他各布难以辨认、极易混淆,流通不便。

中国古代钱币还经常以皇帝年号来命名,亦称“年号钱”。由五胡十六国的成汉国率先铸造。338年,李寿在四川、云南、贵州等地为自立为帝,国号为汉、年号汉兴。

开始铸“汉兴钱”。不久,南朝宋于孝建年间(454年)铸“孝建五铢”,北魏孝文帝于太和十九年(495年)铸“太和五铢”。年号钱成为定制自宋代开始。宋代年号更改频繁,铸的年号钱也特别多。元以后,历代所铸的钱,基本上都是以年号命名的。

如元代的“至元通宝”、明代的“洪武通宝”、清代的“乾隆通宝”等。

参考资料来源:百度百科-一贯