一、鸿门宴中的座位排序?

《鸿门宴》中的座次排列

及其意蕴

教师:王 伟

前 言

有"史家之绝唱,无韵之离骚"美誉的《史 纪》在中国文学上占有极重要的位置.从文学视角来看,其中有许多文学名篇,《项羽本纪》中的《鸿门宴》便是其中的精彩篇章之一.

《鸿门宴》中,在表现复杂的政治,军事斗争的同时,塑造了刘邦,项羽等血肉丰满的人物形象,在此我们将从宴会中的刘邦,项羽座次方位问题入手分析其内在意蕴.

"项王,项伯东向坐,亚父南向坐.亚父者,范增也.沛公北向坐,张良西向侍."

——《史纪·项羽本纪》

范 增

项 王

项 伯

沛 公

张良(侍)

一,项羽"东向坐"及其意蕴

古人之坐以东向为尊.故宗庙之祭,太祖之位东向.即支际流亦宾东向,主人西向."

——《史纪会注考证》

可见"东向"是宾主座次中的尊位.

1,项羽居尊位的原因.

①出身高贵(名门,名将之后)

②巨鹿一役后成为反秦主力,诸侯皆臣服之.

③实力强大.(刘邦当时不是他的对手).

2. 对项羽性格的表现

居尊不让的心理意蕴表现出他"自衿功","欲以武力经营天下"善斗勇的性格特点.

二,刘邦北向及其意蕴

"宾主位东西面,君臣位南北面"

——如淳《史记·会注》

表明:南向是君位,北向是臣位.

1,刘邦居臣位(卑位)的原因.

①实力不济("当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门,沛公兵十万,在灞上.")

②先入咸阳,且得民心.项羽对之怀恨在心.("旦日士卒,为击破沛公军)

2.对刘邦性格的体现

刘邦在不利的形势下善于采取积极退让的应变之策,展现了老练成熟,老谋深算的性格.

三,张良—鸿门之上的智者

[提出问题]:在明了刘,项二人的座次方位及其内在意蕴之后,如果我们再深入一步,就会发现,这样座位安排即给足了项羽的面子,也挽救了刘邦,显然这样的安排不是随意为之的.那么,这究竟是谁的杰作呢

[初步推测]:是张良的幕后操纵张良借项伯之手而安排的.更加突现了他在秦末汉初的时代风云中仙风道骨,运筹帷幄的智者形象.

四,范增—鸿门之上的怒者

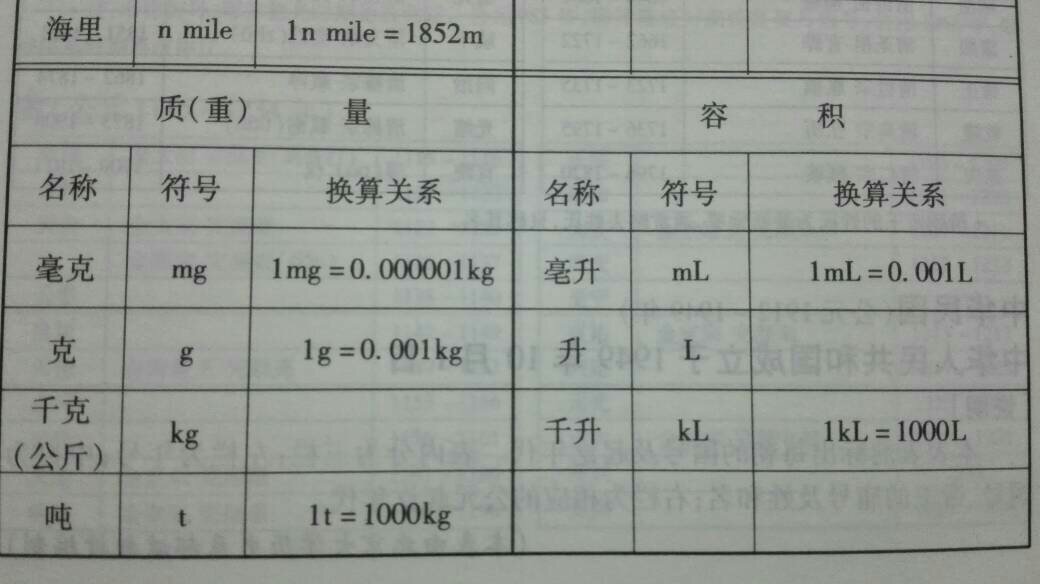

二、古代有关尊卑知识(室内座位、车座、官位)

1、室内座位

在正房(面朝南)中,中间的桌子(八仙桌)东边为上,西边次之 两旁的座位面向西方的为,面向东方的次之。

两旁的座位面向西方的为,面向东方的次之。

如果桌子放在中间,四面坐人,面朝南的东边为上,西边次之,面西靠上席的第三,面对第三的为第四,紧挨第三的为第五,紧挨第四的为第六,面向北的东边一位为第七,西边为第八。有重要客人时,只坐7人,面向北的只坐一人为"席口"(最低地位的陪客),是侍侯其他人的。

2、车座

古时车座分左中右,一般车座以左为尊。

3、官位

古代表示官阶尊卑的标准单位曾经有两个。秦汉时期的标准单位是"石",包括"二千石"、"千石"、"四百石"等若干等级,数字大的,官阶级别也高。

隋唐以后,官阶单位改成了"品",有"一品"、"二品"直至"九品"若干级别,以数字少的为尊。由"石"到"品"的转化,则是在魏晋南北朝时期完成的。

扩展知识:

除了座次之外,古代宴会席次,尊卑也很有讲究。

一般筵席用的是八仙桌,桌朝大门,其位次如下:位尊者居前,8是主人席位。如果客多,可设两桌、三桌或更多,有上桌与散座的区别:上桌与单席的位次相同,散座则不分席次。

另外跪拜也有学问,我国古代特有的向对方表示崇高敬意的跪拜礼。不同等级、不同身份的社会成员,在不同场合所使用的跪拜礼也各不相同。

参考资料来源:百度百科——座次

三、为什么鸿门宴上项羽“东向坐”?

这个问题问得好,咱们今天就来谈谈中国古代的礼仪中关于席位的尊卑次序问题。

在《史记》的记录中,专门描述了关于鸿门宴中众人的座次顺序,这可不是无端无由的一笔,而是体现了当时双方的实力和心态。

关于席位的尊卑次序,在《史记·廉颇蔺相如列传》曾经有一段这样的记载:

战国先秦时期,当君主召开朝会,大臣们分坐在两边(所谓“坐”,其实是跪,那个时候没有椅子,人们都是以跪为坐)。从上文中的蔺相如“位在廉颇之右”,我们可以知道,在当时的朝堂上,座次以右为尊。

而《史记·廉颇蔺相如列传》记录长平之战中,又有这样的一段记述:

赵括当了主将,“东向而朝”,就是坐在西面,面向东,接受将士们的礼敬。

而到了明朝晚些时候,《柳敬亭传》中有这样的一段记载:

柳敬亭被众人拥戴,“使之南面上坐”,这就是说,在明朝末年,座次又成了以南为尊。

为什么会这样呢?这与建筑格局的发展变化有关。

在中国古代,人们居住的建筑大多是堂室结构,正门向南,前面有堂,是交际行礼的地方;后面有室, 是休息的地方。

在堂与室之间有个隔墙,在墙的西边有个窗户,这叫“牖”;而在墙的东边有个门,这叫“户”。

进入“室”之前,必然要经过“堂”,这就是成语“登堂入室”的由来。

在“堂”中,最尊贵的座位是面南而坐。

古代的宫殿中,皇帝开朝会,坐在北面,面朝南,臣子则朝拜君主,面向北方。所以,我们通常把当皇帝称为“面南背背”。

这就是《易经》中所谓的:

《资治通鉴·赤壁之战》中有一段讲的是诸葛亮去见孙权,对他说:

这意思就是说,如果你孙权没有做好战斗准备,就早点向曹操称臣,“北面而事之”。

那么我们知道了,在朝堂上,皇帝是面南背北而高坐,两厢的大臣们则按照官位的高低依而次排列,官位高的就排在前面,而同一排中,官位高的在右边,“以右为上”。

因此,在“堂”中,座位从尊到卑的顺序依次为:

但是,刘邦和项羽是在秦汉时期,而当时,项羽也不是君主,项羽和刘邦的会面并不是在“堂”中,而鸿门宴是个饭局,大家在一起吃饭,应该是在“室”中,这个情况就与“堂”的规矩不同了。

在“室”中,东西的距离比较长,南北则比较窄,而在“室”喝,座位从尊到卑的次序是这样的:

在中国古代时候,对老师十分尊敬,坐席的时候,面向东方,坐在西面的席位,被称为“西席”,表示崇重。

在《称谓录》中是这样记载的:

汉明帝以师礼尊重桓荣,让他坐在“西席”,就是基于这个礼仪规则。

现在大家明白了,“室”和“堂”是不同的,“堂”是坐北面南为尊。而要是参加筵席,则是“室”,从尊到卑的次序依次为:

1.坐西(面东)、

2.坐北(面南)、

3.坐南(面北)、

4.坐东(面西)。

请客的主人通常是坐在东边,这是上酒菜的通道,也就是咱们通常把请客的主人称呼为“东道主”。

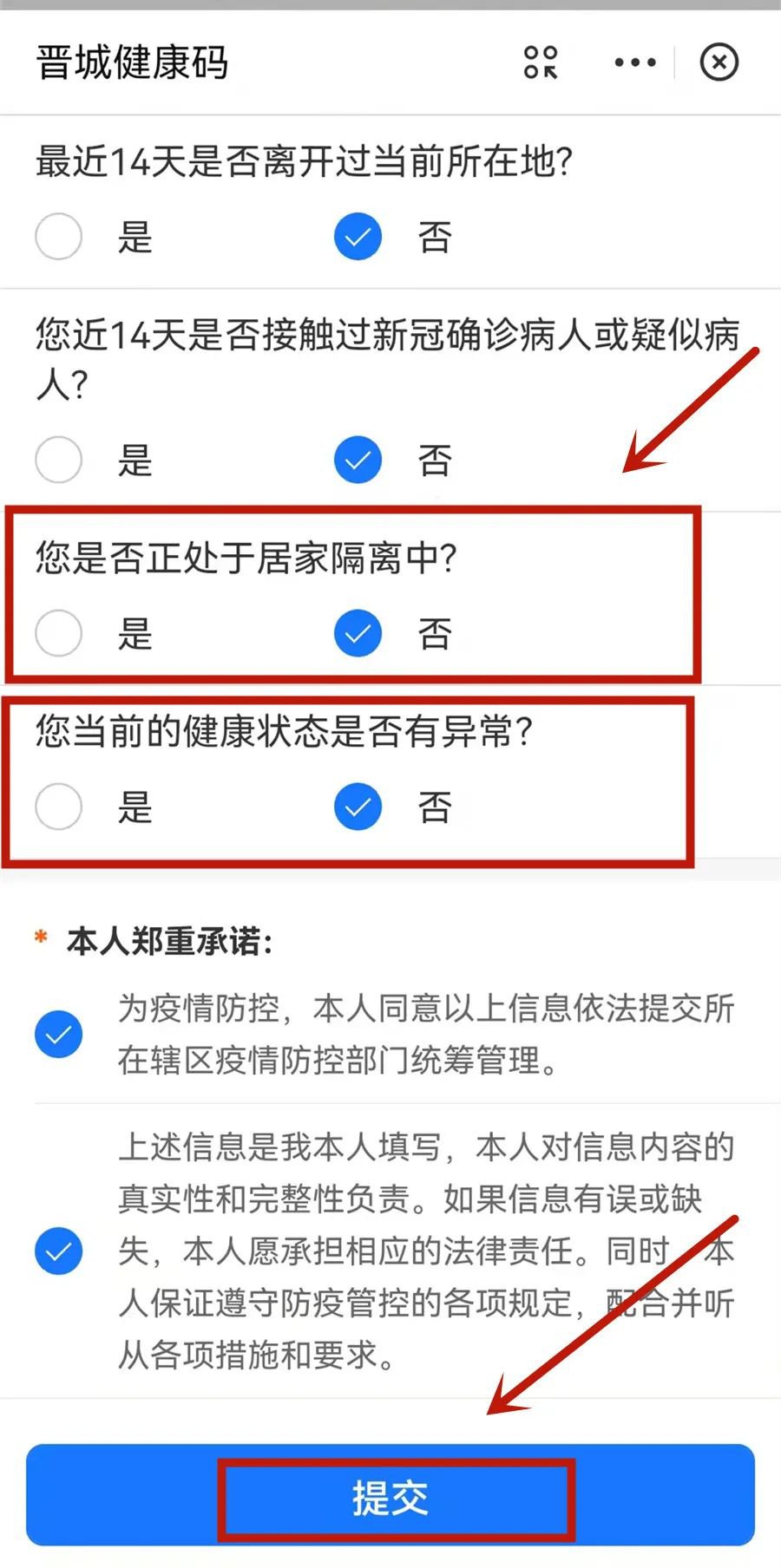

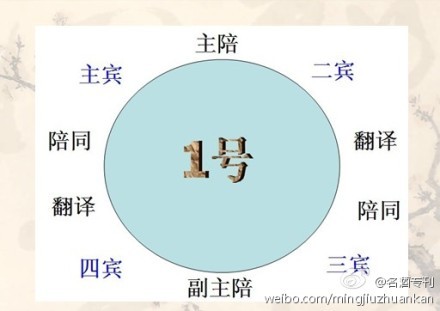

就是下图:

那么,按照这个礼仪规则,

项羽请客,刘邦和张良是客人,本来应该是下图的席位次序:

但在《史记·项羽本纪》中记载的鸿门宴的座位安排却是这样的:

也就是下图:

项羽很不客气,先占据了最尊贵的“西席”,又把亚父范增安排在第二尊贵的北席。让刘邦坐在较卑位的南席上,张良则在最卑位“东道”。

这是什么意味呢?

一、意味着项羽在这次会面中给刘邦来了个下马威,给他一个严重的鄙视;

二、项羽是以这种方式告诉刘邦:你必须清楚以后的政治形势,我项羽要当老大了,你要臣服;

三、要刘邦表态,这席位的尊卑安排,看你刘邦争不争,言下之意:这个天下霸主之位你敢与我项羽相争吗?

四、看刘邦集团的驯服程度,如果有任何不满,马上就收拾掉他们。

而刘邦,张良对坐席的安排并无表现出任何不满,接受了卑微,恭敬臣服,只求保命。所以,项羽最终没有接受亚父范增的暗示,留了刘邦一条性命。