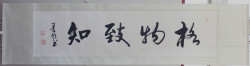

格物致知的意思

格物致知的意思是探究事物原理,从而从中获得智慧(或推究事物的原理法则而总结为理性知识)

出处:西汉戴胜《礼记‧大学》欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚。意思是要想使自己的意念真诚,先要使自己获得知识;获得知识的途径在于认识、研究万事万物。通过对万事万物的认识、研究后才能获得知识;获得知识后意念才能真诚。

格物与致知的关系:

1、格物以致知为目的,致知也离不开格物。首先格物以致知为目的,格物是直接接触感知事物的一种认识方法,是经验的、零碎的,而致知是在格物获得的知识足够多以后进行的归纳和升华,格物是量变,致知是质变,量变以质变为目的,格物以致知为目的。

2、致知也离不开格物,朱熹认为理虽然含于人心中,但人心并不能直接感知到理,仍然需要通过接触具体的一事一物才能够呈现事物的分殊之理,穷理走到极致,才能做到物我之理贯通,真正地理解并获得理。格物是量变,致知是质变,质变的发生离不开量变的积累,所以致知也离不开格物。

3、致知是格物过程后自然而然的结果。格物是指考察事物来穷尽事物之理,而当人们穷尽事物之理后,人的知识也就彻底的完备了,所以致知是格物过程后自然而然的结果。因此,格物和致知是一体的,是同一件事物的两面,格物是具体的、归纳的,而格物是抽象的、实践的。

所以说,格物与致知的关系实际上是相互统一的,二者缺一不可、互补互成。格物和致知是同一件事的两个角度不同论述方式,而非两种不同的功夫。

格物致知 是什么意思~?

格物致知 是一个汉语成语,拼音是gé wù zhì zhī,意思是探究事物原理,而从中获得智慧或从中感悟到某种心得。

“格物致知”包含“实事求是”精神,但是,其内涵远比“实事求是”丰富。现今流行观点和朱熹观点的差异,乃是在关于“致知”的解释。朱熹所谓的“知”是知性─包含了智慧、心得感悟与知识─而现代流行观点的“知”只是指知识,这种观念变异可能是由于现今社会流行唯物论观点所产生的影响。

扩展资料

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

译文:

在古代,意欲将高尚的德行弘扬于天下的人,则先要治理好自己的国家。意欲治理好自己国家的人,则先要调整好自己的家庭;意欲调整好自己家庭的人,则先要修养好自身的品德;意欲修养好自身品德的人,则先要端正自己的心意。

意欲端正自己心意的人,则先要使自己的意念真诚;意欲使自己意念真城的人,则先要获取知识;获取知识的途径则在于探究事理。

探究事理后才能获得正确认识,认识正确后才能意念真城,意念真诚后才能端正心意,心意端正后才能修养好品德,品德修养好后才能调整好家族,家族调整好后才能治理好国家,国家治理好后才能使天下大平。

参考资料来源:百度百科—格物致知

格物致知的意思是什么?

格物,就是要求人们亲历其事,亲操其物,即物穷理,增长见识.

致知,就是求为真知.从推致事物之理中,探明本心之知

诚意,就是要意念诚实.

正心,就是要除去各种不安的情绪,不为物欲所蔽,保持心灵的安静.

修身,就是要不断提高自己的品德修养.

齐家,就是要整齐好自己的家庭,.

治国,就是要为政以德,实行德治,布仁政于国中.

平天下,就是要布仁政于天下,使天下太平.

原文:

物格而后知致,知致而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修;修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

译文:

事物的原理一一推究明白,然后才会拥有渊博的知识,彻底了解事物。拥有渊博的知识,彻底了解事物,然后意念才会诚实。意念诚实,内心才会端正而无邪念。内心端正,然后才能提高自身的品德修养。自身的品德提高了,家庭才会整顿好。家庭整顿好了,然后国家才会治理好。国家治理好了,推而广之,然后才能使天下太平。

注释:

从“物格而后知至”到“国治而后天下平”,则是反向逆推。指出在一个前提得以实现的情况下会产生的结果。天下的万事万物,如果能够推究出其内在的“理”,就会真正地丰富人的知识,人的知识得到丰富了,就套使得意思所发,自然诚实无欺章思诚实了,心便有了主干,也就不会偏颇邪僻了。心志端正而不受外物诱惑,身子自然便会修洁。

“物格”意即得到“圣人的教化”,此即“读圣贤书”。南宋文天祥在《正气歌》里提到:“风檐展书读,古道照颜色”,最后又在《绝笔文》说:“孔曰成仁,孟曰取义。惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事?而今而后,孰几无愧!”读圣贤书,就是要学作圣人,这就是《大学》的意旨啊!

要学作圣人,就要接受圣人的教化。接受圣人的教化,即可获得致善恶是非的标准。懂得善恶是非的标准,才能真诚地看待自己心思的正邪,学做圣人的过程,就在于秉持圣人之教,以遏恶意之既萌,以扬善念之未生。未生已生,则心无偏邪。心无偏邪,才能明见自己的“明德”。明见自己的“明德”,就是“身修”。

本节所说的是从“古之欲明明德于天下者”到“致知在格物”,再从“物格而后知至”开始的循环往复的文字。这种将上一节话的反复说明,迭相诠释,极堪玩味。《周易·咸彖》上说:“天地感而万物化生,圣人感人心而天下和平,观其所感而天地万物之情可见矣。”《周易·咸象》又说:“咸,君子以虚受人。”《孟子》则说:“大舜有大焉,善与人同,舍己从人,乐取于人以为善。”这些话的意思是说只有虚才能通,通则感,感则善。圣人之所以和平天下者,能感人心而已。

身修之后,足以为一家表率,这样家庭便自然而然地会治理好。在家齐的基础上,国治与天下平也扰不是难事了。这便是古人幻想的治平道路。即全从自身做起,从而推己及人,以道德的力量、教化的力量去影响他人,感化他人,从而达到最高的治平政治理想。格物致知,诚意正心,是用功修身的人所必经的自修阶段。而齐家、治国、平天下,则是身修之后所产生的良好效果。所以作者坚信在八条目中,修身是最关键的一环,是普天之下,不分贵贱都应遵守的真理。

齐家、治国、平天下都有赖于明明德于一己之身,一己之身尚且昏暗而不能自主,又如何要求他人明其明德呢?其他人不能明其明德,不要说治国、平天下,连齐家都起不了。所以下文要接着说:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”。