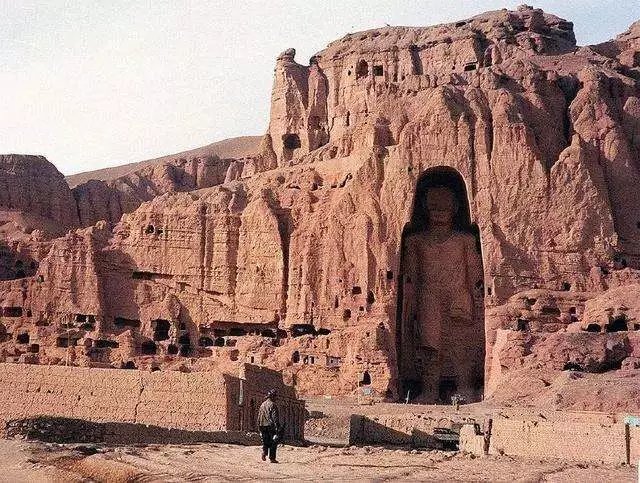

一、巴米扬大佛,阿富汗苦难岁月的见证者

唐代高僧玄奘,西行远游,留下了一部重要的地理史籍《大唐西域记》。因为到达的国家众多,观察记录全面,世人对于西域有了更多的了解。现在的印度,尼泊尔,巴基斯坦等地,都是当年玄奘考察记录的国家。

从地理位置上来看,巴米扬大佛位于阿富汗巴米扬省。丝绸之路繁荣时期,这里曾是交通要冲。往来于古罗马帝国、波斯、中国和印度之间的商队必经之地,艺术融合着希腊、波斯和印度佛教的成分,形成独特的古典的艺术风格——希腊式佛教艺术。

“梵衍那国,东西二千余里。南北三百余里。在雪山之中也。人依山谷逐势邑居。国大都城据崖跨谷。长六七里。北背高巖”。

“至犯引国,国王是胡,不属余国,兵马强多,诸国不敢来侵……土地出羊马毡布之属,甚足蒲桃”。

历史 文献中的梵衍那国,犯引国,都是巴米扬的称号。

作为希腊式佛教艺术中心之一,巴米扬自然少不了相关文物遗迹,巴米扬大佛就是其代表之作。

公元七世纪,到访巴米扬后,玄奘在《大唐西域记》中留下了这样的文字:“城东二三里伽蓝中有佛入涅槃卧像,长千余尺”。其规模,大约为东西300米,南北200米。

包含着大约3000个大小佛窟,在公元600年至700年期间,常有得道高僧在石洞中讲经,信徒则围聚在佛像前聆听。原来大佛的鼻孔是天然扬声器,讲经者的声音可被放大数倍,清晰地传到听众耳中。

而在众多的佛像群中,有两座尤其出名堪称代表,那就是西大佛塞尔萨尔:建造于公元五世纪,高53米,着红色袈裟;东大佛沙玛玛,凿于公元一世纪,高38米,身披蓝色袈裟。

作为巴米扬石窟群的代表之作,两座大佛在 历史 上盛极一时,中国高僧玄奘法显都有过详尽的笔墨描述。然而因为多年战乱,起初的佛教艺术建筑标签下,巴米扬大佛还多了一层身份,阿富汗苦难岁月的见证者。

19世纪后期,英国先后发动了两次阿富汗战争。1919年独立之后的阿富汗,在1979年因为苏联的入侵,战火愈演愈烈。多年战乱,到了90年代后期,巴米扬两座大佛的头部已经无处可寻。

虽然被联合国教科文组织列为世界文化遗产,巴米扬大佛在1966年也曾启动过维修工程。因为气候影响进展缓慢,7年后才稍有成绩。紧跟着1979年的阿富汗战争就中断了进度。

更为致命的是,2001年塔利班炮火洗礼巴米扬佛像石窟群,各种武器装备轮番上阵。千年艺术宝库,遭此大难。前后1500多年,历尽沧桑,巴米扬大佛经历三次劫难。虽然后期再度启动修缮工程,巴米扬大佛的劫难,在当地也被视为阿富汗民族的灾难。

历史 上一座杰出的艺术宝库,也成了阿富汗人民苦难岁月的见证者。

二、世界文化遗产:阿富汗巴米扬峡谷的巴米扬大佛

照片中远处是延绵的沟壑群山,近处是点缀着袅袅炊烟的绿洲农田,呈现出一幅荒凉与生命并存的画卷,绿洲由源出东部群山蜿蜒流淌的巴米扬河水灌溉着。

巴米扬河向北经昆都士河汇入中亚母亲河之一的阿姆河,最终注入咸海。这里就是位于阿富汗中部兴都库什山脉的巴米扬峡谷,古代丝绸之路上的商贸重镇。

仔细看去,照片中两侧山体上有两个巨大的壁龛,它们在这里已经矗立了1500年,只可惜壁龛中的主人已经离我们远去

同样的地点,另一个角度,让我们能更清楚地看到1300米长的山崖上开凿的密密麻麻的洞窟。在这1000多个石窟内曾经遍布着大大小小的精美佛像和壁画,如今残存的荒凉与斑驳为我们讲述着巴米扬峡谷曾经走过的文明历程。

东西两侧的巨大壁龛内曾经站立着两座希腊式佛教艺术的经典之作----巴米扬大佛,西侧大佛高55米(180英尺),曾是世界最大的立式雕刻佛像,东侧大佛高37米(125英尺)。

巴米扬峡谷坐落在印度次大陆和中亚之间的兴都库什山脉中,海拔2500米左右,位于古丝绸之路的中心位置,源自高山雪水的巴米扬河在恶劣的大陆干旱气候中灌溉出一片生机勃勃的绿洲,农耕的发展与交通的便利,使这里成为古代商贸和宗教传播的中继站。

公元前327年,亚历山大大帝征服了巴米扬峡谷所在的巴克特里亚地区,这片土地上渐渐刻下希腊文化的烙印。

公元前256年这里成为大夏国的疆域。公元前130年左右,河中地区(阿姆河锡尔河之间的泽拉夫尚河流域)的大月氏人南下征服了大夏国。

公元前4世纪开始,佛教文明在印度次大陆北部地区开始传播,公元30年强大的贵霜帝国建立,开疆扩土的贵霜帝国开国君主丘就却笃信佛教,在他的影响下,佛教在现在的阿富汗地区兴盛起来。

印度次大陆北部的佛教文化艺术与当时在此扎根的希腊文明碰撞、融合形成了独具特色的“希腊式佛教艺术”(又称“犍陀罗佛教艺术”),其佛像雕塑带有浓厚的希腊和罗马风格。

早期的“希腊式佛教艺术”主要刻画佛传故事,到公元2世纪之后,单体佛像和大型佛像雕刻在这片地区逐渐流行起来。

两座著名的巴米扬大佛建于公元6世纪至7世纪,东侧大佛建造时间早于西侧约50年,建造者已无从考证。

大佛的外貌、发型、起伏的衣纹是典型的犍陀罗佛像风格,这种风格也深深影响了我国两晋南北朝时期的佛教艺术,云冈石窟和敦煌石窟的佛像都具有显著的犍陀罗佛像特征。

我国著名高僧玄奘在630年左右曾路经巴米扬,在其著作《大唐西域记》中描述当地(书中称梵衍那国)是一个佛教兴盛的中心,并记载了这两尊宏伟的坐佛:“王城东北山有立佛石像,高百四五十尺,金色晃曜,宝饰焕烂”,其东有“释迦佛立像高百馀尺”,分别指较高的西大佛和较低的东大佛。

从大唐西域记等 历史 典籍的描述中可知这两座大佛当时曾被青铜、黄金和珠宝装饰得富丽堂皇。

公元7世纪开始,阿富汗地区开始了伊斯兰化进程,但在此后的数百年间,虽经历着风沙的侵蚀,巴米扬峡谷中精美的佛教雕塑依旧相对完好地被保存下来

在文明的剧烈碰撞中,两尊大佛终也难逃自己的命运。13世纪开始,这里的佛像开始遭到人为的破坏,17世纪时,莫卧儿帝国皇帝奥朗兹布试图用火炮摧毁两座大佛,但并未成功

1996年后塔利班控制了阿富汗绝大部分领土,2001年,塔利班动用大炮,坦克对这两尊佛教文化的无价之宝进行毁坏,3月12日两座佛像被炸药彻底摧毁。

三、巴米扬大佛是什么佛

东面的大佛像是释迦牟尼,西面的大佛像是毗卢遮那佛。在巴米扬石窟群中有两座大佛,一尊凿于5世纪,高53米,着红色袈裟,俗称“西大佛”;一尊凿于1世纪,高37米,身披蓝色袈裟,俗称“东大佛”。

巴米扬大佛,英文名(BuddhasofBamiyan)位于阿富汗巴米扬省巴米扬镇境内,深藏在阿富汗巴米扬山谷的巴米扬石窟中,被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

玄奘曾在7世纪到访巴米扬。他在《大唐西域记》中指出东西大佛建立之前此处已存在先王所建的伽蓝,并记载“城东二三里伽蓝中有佛入涅槃卧像,长千余尺”。据估计,伽蓝的规模为东西300米、南北200米。