一、普洱茶是不是加色素?

茶色素是茶体有色物质的总称,包括:叶绿素、茶黄素、茶红素、茶褐素。茶色素占干物质总量的1%左右。

1、叶绿素是茶色素中的主要成分,叶绿素的氧化主要靠光的照射,随时间的推移,其茶底的颜色变化如下:绿-黄-红-褐。

2、茶黄素的保留取决于类似黄酮醇(天然抗氧化物)类物质的含量,酚性物经氧化与氨基酸结合发生褐变;

3、茶黄素、茶红素、茶褐素比例之间的协调取决于茶体自身内含物质的多少及转换和氧化的时间。最佳比例为2:7:1

普洱茶的茶色素由两个部分构成:一是叶绿素;二是由儿茶素经氧化而形成的茶黄素、茶红素和茶褐素构成。

【不同茶类的颜色】

1、绿茶:经高温杀青的绿茶,由于多酚氧化酶的活性被钝化和抑制,因而茶体会保持原来的颜色。

2、红茶:前期的鲜叶处理不是高温杀青而是低温萎凋,之后的发酵是利用茶体自身的多酚氧化酶的催化,使茶体变为红色化合物。经氧化而来的茶红素,一部分溶于水,形成红汤;

3、普洱茶:生茶以茶多酚和多酚氧化酶的氧化为主,茶体颜色的转换由绿-黄绿-黄-橙-橙红-红-褐缓慢转变,实际上受制于温度、湿度、含水量和时间。普洱茶的熟茶发酵以外在生物酶为主,所以茶红素转化得快,来得激烈。发酵50天左右茶体就会产生褐变。

【茶汤颜色的意义】

通过判别颜色,再根据它们的相应的物质属性,有利于弄清茶汤中各种物质的基本含量、加工情况和氧化时间。例如:

1、茶黄素为黄色,茶红素为红色,都是儿茶素氧化脱氢结合后的产物。

2、茶黄素是酚性物质的初级氧化物,味苦,其含量的多少直接影响茶汤的刺激度和亮度。

3、茶黄素与咖啡碱结合形成的乳凝状物呈黄亮酱色,是理想的“冷后浑”。

4、紫芽的出现是一种天然的生物抗拒行为,茶叶通过反射紫光来抑制过多花青素的积累。

【茶色素的药理作用】

茶色素有调节血脂、抗凝促溶、改善微循环、增加免疫功能、抑制肿瘤生长等作用。

【免费派送茶品】 4份茶样品鉴装(2生,2熟)

【茶品重量】8-10克

【派茶备注】本次派茶,一人一份,免费包邮寄送,乐意喝的请关注我,或者私信哈!

祝大家在新的一年里身体健康,平安幸福,牛转乾坤!

二、什么是茶色素,作用和功效

茶色素是从茶叶中提取的一类水溶性酚性色素。

茶色素具有抗脂质过氧化、增强免疫力功能、降血脂、双向调节血压血脂、抗动脉粥样硬化、降低血粘度、改善微循环、抑制实验性肿瘤等药理作用及功效。

1990年前每吨茶叶仅能提取0.6—1.6千克茶色素,被誉为“药物中的绿色黄金”。现在随着提纯技术发展,纯度可达99.1%(检测结果均以农业部茶叶质量监督检验测试中心为准),同时实现了工业化大规模生产高纯度茶色素的能力。

扩展资料

茶色素主要成分

茶褐素是茶色素的主体 成分,其含量占茶色素总量85%以上,是一类酚性氧化聚合物的异质类群,从中已检出儿茶素二聚物,低聚合物和少量高聚合体。

茶多酚是茶叶中酚类物质及其衍生物的总称,约占茶叶总量的20%~35%,经过氧化聚合反应,一部分茶多酚可以转化为茶色素。茶色素的活性极大,结构极不稳定,会随着温度和时间的变化而变化。

参考资料来源:百度百科-茶色素

参考资料来源:人民网-黑茶的九大功效与作用详解

三、茶中所含的物质及其作用

咖啡因:

愈是好茶,含量愈多

1. 咖啡因是在1820年,从咖啡中发现含有咖啡因的存在;至于茶叶中也含有咖啡因,则是1827年的事了。

2. 茶叶几乎是在发芽的同时,就已开始形成咖啡因,从发芽到第一次采摘时,所采下的第一片和第二片叶子所含咖啡因的量最高;相对地,发芽较晚的叶子,咖啡因的含量也会依序减少。

3. 咖啡因可以使大脑的兴奋作用旺盛;除此之外,还有盐基、茶碱,也都含有强心、利尿的作用。

单宁:

可制造颜色和涩味

1. 决定茶的颜色和含在口中时的涩味,都是靠单宁和其它诱导体的作用。

2. 单宁并不是一种单一物质,而是由许多种物质混合而成,且很容易被氧化,又拥有很强的吸湿性。

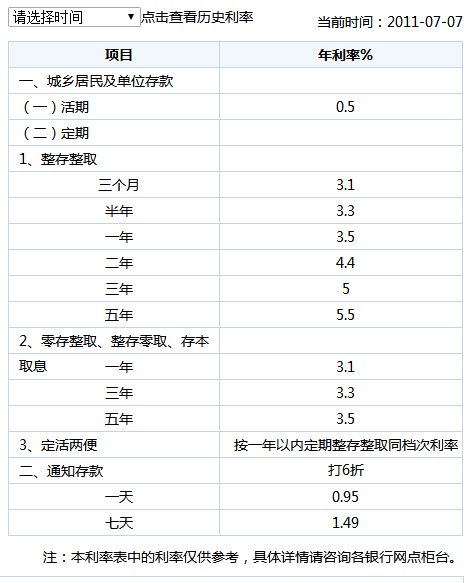

3. 从上表结果显示,愈是高级的茶,单宁的含量愈多。

胺基酸:

造成茶味甘美的要素

1. 茶叶中所含的蛋白质,在制造过程中,与单宁化合而产生沉淀,并因加热 而凝固,泡茶喝的时候,几乎不会再出现;比较起来,胺基酸是属于水溶性的,所以用开水冲泡的茶汁中会含有。

2. 胺基酸就是决定茶的美味和涩味的重要因素。

叶绿素:

决定品种的差异

1. 叶子之所以成为绿色的原因是由叶绿素造成的,除此之外,还有叶红素、叶黄素、花色素等。

2. 叶绿素是植物生长中不可缺少的成分,叶绿素中分为青绿色的叶绿素A和黄绿色的叶绿素B两种。茶的品种不同,含量也会不同,而茶品种的好坏,全视含量的多寡。

3.

叶红素是一种红色的色素,会因发酵过程,而有显著的变化;完全发酵的红茶,几乎都没有包含叶红素,反而在绿茶中却含有非常丰富的叶红素存在。

4. 叶黄素是一种黄色色素,在茶中含量极微。

5. 黄碱素诱导体可分为两种,在茶叶中是属于黄碱酮的一种, 吸收紫外线的能力很强。

青叶酒精:

香味的制造者

1. 茶是最注重香气的饮料,而新茶独特的清香味,是青叶酒精所制造出来的。

2.

主掌茶叶香味的是挥发性芳香植物油,但其含量很少;造成香味成分的种类很多,其中最重要的就是酒精类,因其沸点低,且容易挥发,只要碰到夏季、高温,新茶的香气就会消失,若想长期维持新茶的香味,最好贮藏在冰箱里,并经常保持摄氏5度的温度。

维他命C:

愈新的茶,含量愈多

1. 维他命C是预防坏血病不可或缺的要素。

2. 公元1924年由三浦政太郎博士的有关抗坏血病研究报告中,证实茶叶中确实含有维他命C。他又因维他命C摄取多寡的问题,而测量出一天当中所需要茶的量,才发现愈是新茶,维他命C含量愈多;相对地,茶叶贮存愈久,含量愈少。

3. 普遍来说维他命C都不耐高温,所以制茶时的热或泡茶时的高温开水,往往很容易就会破坏维他命C,所以在第一泡茶时,维他命C有80%,可是在第二泡茶时,会丧失约10%左类推递减。所以要喝茶的话,最好是喝第一泡的茶。

无机成份:

可以保持身体的弱碱性

1. 若把茶叶拿来烧,在灰烬中会留下5~6%的无机成份,其中50%就是钾,15%是磷酸,其它则是石灰、镁、铁、锰、苏打、硫酸、钠碘,其中锰与碘的含量较多。

2. 我们体内的血液,在健康的状况下是属于弱碱性的。而饭后喝茶可以把因吃过肉类或是酒类,使血液变成酸性的状况,恢复到弱碱性。

四、茶叶中经常说到的“花色”指的是什么?是指茶树开花后花的颜色吗?

茶叶中的化学成分虽如此复杂,但是,将其主要成分归纳起来只有十几种。茶叶中化学成分的分类如下:

一、水分水是一切生命活动的基础。植物体内发生的各种化学变化、物质的形成和转变,都离不开水。同样,水也是茶树生命活动不可缺少的物质,但水分在茶树体内各部位的分布是不均匀的,生命活动新陈代谢旺盛的部位水份含量高。幼嫩的茶树新梢中一般含水75-78%,叶片老化以后含水量减少。不同茶树品种、自然条件以及农业技术措施,使鲜叶的水分含量也相同。茶树体内水分可分为自由水和束缚水两种。自由水主要存在于细胞液和细胞间隙中,呈游离状态。茶叶中的可溶性物质如茶多酚、氨基酸、咖啡碱、无机盐等溶解在这种水里。水分在制造过程中参与一系列生化反应,也是化学反应的重要介质。因此,控制水分含量也是一项重要的技术指标,茶叶中除自由水外还有一种束缚水,它与细胞原生质相结合,呈原生质胶体而存在。鲜叶在制茶过程中,水分都有不同程度的减少。由于水分减少,解除了叶细胞的膨压,细胞液浓缩,从而激发了细胞内各种化学成分的一系列变化,使鲜叶适合于加工要求。因此,正确控制制茶过程中的水分变化,是制茶的一项重要技术指标,是保证制茶品质的关键。鲜叶经过加工制成干茶以后,绝大部分都已蒸发散失,最后一般只要求保留4-6%的水分。因此,通常需要2kg多鲜叶才能制造0.5kg干茶。成品茶含水量根据茶类不同要求而异。一般认为,成品茶含水量控制在3-5%以内,在合理的贮藏条件下,品质比较稳定,不易劣变。广义而言,茶叶中除了水分以外,其余都是干物质,作为饮料的茶叶,其干物质中约有35-45%的物质是能溶于沸水的,这部份能溶于沸水的物质统称为“水浸出物”,由于鲜叶的老嫩不同,其所制成的茶叶的水浸出物含量也不相同。水浸出物中包含着各种各样的物质,诸如茶多酚、咖啡碱、氨基酸、可溶性糖、果胶、无机成份、维生素、水溶色素和芳香物质等。茶汤品质好坏就决定于各种物质的种类,数量及其组成比例。

二、茶多酚 茶多酚是茶叶中酚类物质的总称。主要由三十多种酚类物质组成,根据其化学结构可分为儿茶素,黄酮类物质,花青素和酚酸等四大类。其中儿茶素的含量最高所占比例最大,约占茶多酚总量的70%左右,不同品种有所差异,高的可达80%以上,低的也有50%左右。茶多酚是茶树生理最活跃的部分。在茶树幼嫩的,新陈代谢旺盛的,特别是光合作用强的部位合成最多。因此,芽叶愈嫩,茶多酚愈多,随着新梢成熟,含量逐渐下降。 茶叶的儿茶素类物质一般含量为10-25%,主要由以下六种儿茶素组成:L—EGC;D.L—GC;L—EC;D.L—C;L—EGCG;L—ECG。最后两种儿茶素一般又称为酯型儿茶素,前四种通常称为非酯型儿茶素。茶叶鲜叶中酯型儿茶素含量最多,所占比例也最大,L—EC和 D.L—C含量最少。各种儿茶素的含量和比例是随品种、老嫩、季节、栽培条件不同而变化的。儿茶素在制茶过程中的变化相当显著,也相当重要,与茶叶的色、香、味均有密切关系。酯型儿茶素收敛性较强,带苦涩味;非酯型儿茶素收敛性较弱。在制茶过程中,儿茶素被氧化聚合,形成TF、TR、TB等一系列氧化聚合产物,对红茶的品质特征起着决定性作用。茶黄素(TF)橙黄明亮,味辛辣,与咖啡碱结合,使滋味变得更为鲜爽;茶红素(TR)呈棕色,是茶汤红艳的主要成分,与蛋白质结合,生成难溶的棕红色物质,使叶质变红。在TF和TR两者含量多、TF含量高时,茶汤红亮,“金圈”明显,滋味浓鲜;TR比例高时,汤色红暗、滋味浓醇。黄酮类物质又称花黄素,多以糖甙的形式存在于茶叶中,属于黄酮和黄酮醇类。绿茶中存在的黄酮及其糖甙有21种,其中较重要的有牡蛎甙皂草甙等。黄酮醇物质有十多种,由于分子结构不同可分为三类:(一)山奈酚及其糖甙;(二)槲皮素及其糖甙;(三)杨梅酮及其糖甙。茶叶中黄酮类物质总含量为1-2%。黄酮类物质是构成绿茶汤黄绿色的主要物质。据研究绿茶汤中已发现有十九种。花青素又称花色素。茶树在高温干旱季节不少品种大量的紫色芽叶出现,这就是花青素形成积累的缘故,紫色芽叶中花青素含量往往高达0.5 — 10%以上。花青素具有明显的苦味,对品质不利。茶叶中发现的花青素有蔷薇花色素,飞燕草花色素,青芙蓉花青素以及它们的糖甙。茶叶中酚酸的含量较少,主要包括有没食子酸、茶没食子素、鞣花酸、绿原酸、咖啡酸、对香豆酸等,其中以没食子酸和茶没食子素含量较多。茶多酚的总量约占鲜叶干物质的三分之一,这是茶树新陈代谢的重要特征。儿茶素的生物合成途径,至今虽然没有完全弄清楚,但是大量试验已证明,儿茶素基本结构的形成与糖代谢密切相关,茶叶中儿茶素、花青素和黄酮类物质的基本结构极为相似。茶多酚含量及组成变化很易受外界条件的影响,是形成茶叶品质的重要成分之一。 茶多酚是一类生理活性物质,茶多酚具有维生素P的功能,能调节人体血管壁的渗透性,增强微血管的韧性。与维生素C协同作用,效果更为明显,对某些心脏病有一定疗效,可预防动脉和肝脏硬化,还有解毒、止泻、抗菌等药理作用。

三、蛋白质和氨基酸茶叶中的氨基酸是氮代谢的产物。是茶树吸收氮素经代谢转化而成的、土壤中的氨态氮或硝态氮被茶树吸收后,转化成氨再通过酮戍二酸的还原氨化作用,形成了某种氨基酸,然后再通过转氨作用与氨基酸的相互转变,就形成了各种各样的氨基酸。茶叶中的氨基酸在代谢过程中,通过氧化,水解等一系列作用进行脱氨而转化为其它物质,脱氨及脱羧作用形成的游离氨及胺类在酰胺的作用过程中,转化成天门冬酰胺,谷氨酰胺和茶氨酸等物质。氨基酸和蛋白质都是茶叶中的重要含氮物质,很多氨基酸是组成蛋白质的基本单位,茶叶中的蛋白质含量最高达22%以上,但绝大部份不溶于水,所以饮茶时,人们并不能充分利用这些蛋白质。能溶于水的蛋白质通常称为“水溶蛋白”,其含量仅有1-2%。茶叶中的蛋白质由谷蛋白、xxx、球蛋白和精蛋白所组成,其中以谷蛋白所占比例最大,约为蛋白总量的 80%,其它几种蛋白含量较少。能溶于水的是xxx,这种蛋白质对茶汤的滋味有积极作用。茶叶中的氨基酸种类甚多,已发现的有25种以上。主要有:茶氨酸、天门冬氨酸、天门冬酰胺、谷氨酸、甘氨酸、谷氨酰胺、精氨酸、丝氨酸、丙氨酸、赖氨酸、组氨酸、苏氨酸、缬氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸、亮氨酸和异亮氨酸。氨基酸的总含量因品种、季节、老嫩等因素的不同而有较大的变化,幼嫩的茶叶中一般含有2-4%,上述的十几种氨基酸中,以茶氨酸、谷氨酸、天门冬氨酸、精氨酸等含量较高,其中尤以茶氨酸的含量最为突出,约占游离氨基酸总量的50-60%以上,嫩芽和嫩茎中所占比例更大;谷氨酸次之,约占总量的13—15%;天门冬氨酸又次之,约占总量的10%。这三种氨基酸占游离氨基酸总量的80%左右。茶树大量合成茶氨酸,是茶树新陈代谢的特点之一,到目前为止,除了在一种蕈内和茶树中发现有少量这种氨基酸外,其它植物中还尚未发现。 纯结晶茶氨酸为无色针状结晶,熔点为217—218℃,极易溶于水(可溶于2.6倍冷水中),是构成茶叶鲜爽味的重要物质。泡茶时,茶叶中的氨基酸可泡出81%。 氨基酸大多具有鲜味。有的氨基酸还带有香气,如苯丙氨酸类似玫瑰花香,丙氨酸、谷氨酸类似花香,茶氨酸类似焦糖香等。氨基酸与邻醌作用,能生成具有香气的醛类物质,如缬氨酸转化为异丁醛,亮氨酸转化为异戊醛,丙氨酸转化为乙醛等。在制茶过程中,部分蛋白质在酶的作用下水解为氨基酸,有利于提高茶叶品质。

四、芳香物质芳香物质是茶叶中种类繁多的挥发性物质的总称,习惯上称为芳香油。芳香物质在茶叶中含量并不多,但对茶叶品质起着重要的作用。 一般鲜叶中的含量不到0.02%,绿茶中约含0.005—0.02%,红茶叶含量较多,含有0.01—0.03%,茶叶中芳香物质的含量虽然不多,但由于组成各类茶叶香气的芳香物质多达三百余种,这些物质不同的组合就构成了各种类型的香气。经分析鉴定,鲜叶中以含醇类及部份醛类、酸类等化合物为主,不过五十多种左右,其香气特征以青草气为主,绿茶一般都经过杀青和烘炒,含碳氢化合物、醇、酸类和含氮化合物,使香气带有青香和栗香,约有107种,红茶因经过萎凋和发酵,制茶中增加的香气成分更多,其中以醇、醛、酮、酯、酸类化合物为主,其组成香气成分的芳香物质多达200余种。组成茶叶香气的芳香物质,应用气相色谱法分析研究的结果,归纳起来可分为十一大类:碳氢化合物、醇类、酮类、酯类、内酯类、酸类、酚类、含氧化合物、含硫化合物和含氮化合物。各种香气物质,由于分别含有羟基、酮基、醛基等发香基团而形成各种各样的香气。茶叶中的各种芳香物质各有各的香气特点,鲜叶中大量存在的是顺式青叶醇,有浓厚的青草气,制成绿茶以后,以含吲哚、紫罗酮类化合物、苯甲醇、沉香醇、已烯醇和吡嗪化合物为主;制成红茶以后,以沉香醇及其氧化物、已烯醇、水杨酸甲酯、已酸等为主,茶叶中香气物质,除了以上介绍的芳香物质以外,某些氨基酸及其转化物,氨基酸与儿茶素邻醌的作用产物都具有某种茶香。上述芳香物质,其沸点差异很大,低的只有几十度至100多度,高的可达200多度,例如占鲜叶芳香物质60%的青叶醇,具有强烈的青臭气,但由于其沸点只有157℃,高温杀青时,绝大部份挥发散失,而高沸点的芳香物质,如沉香醇(即芳樟醇),香叶醇、苯乙醇、茉莉酮酸、香叶酯等就保留较多,从而使茶叶形成特有的清香,花香和果香等等。茶叶中芳香物质的来源,有的是新梢生育过程中在茶树体内合成的,但大部份是在制茶过程中,由其它物质转化而产生的。绿茶杀青、烘炒的热化作用;红茶萎凋、发酵过程的生化作用;乌龙茶做青过程的酶促氧化都是产生大量香气物质的重要来源。

五、生物碱茶叶中含有多种的嘌呤碱,其中主要成分是咖啡碱,它所占的比例相当大。此外,还含有少量的茶叶碱、可可碱等。 咖啡碱是一种很弱的碱,味苦。纯品具有绢丝光泽的无色针状结晶,从水中结晶而出时,带有一分子结晶水。加热至100℃失去水分。熔点230℃,但在120℃时,开始升华。微溶于冷水,随着水温提高而溶解度逐渐加大。在乙醇、乙醚等有机溶剂中溶解度较小,但易溶于氯仿。 茶叶中咖啡碱约含2-5%,咖啡碱的生物合成途径与氨基酸、核酸、核苷酸的代谢紧密相连,所以咖啡碱也是在茶树生命活动活跃的嫩梢部份合成最多,含量最高。咖啡碱是含氮物质的一种,属氮代谢产物,因此,含量多少与施用氮肥的水平有关。 在制茶过程中,咖啡碱略有减少,由于咖啡碱在120℃时开始升华,如果烘焙温度超过120℃时,损失量可能要多些。 咖啡碱在茶汤中与茶多酚、氨基酸结合形成络合物,具鲜爽味,有改善茶汤滋味的作用。这种络合物在茶汤冷却后,能离析出来,形成乳状的“冷后浑”,这是茶汤优良的标志。 咖啡碱作为药用,具有兴奋中枢神经,加强肌肉收缩的能力,消除疲劳的作用。在药理上具有利尿强心和防高血压的作用。此外,还有加速肝的解毒作用,减轻烟碱和酒精的毒害。

六、糖类茶叶中糖类包括单糖、双糖和多糖三类,有几十种之多,其含量为20-30%。茶叶中的糖类化合物都是由光合作用合成、代谢转化而形成的,因此,糖类化合物的含量与茶叶产量密切相关。茶叶中的单糖包括:葡萄糖、甘露糖、半乳糖、果糖、核糖、木酮糖、阿拉伯糖等,其含量约为0.3—1%;茶叶中的双糖包括:麦芽糖、蔗糖、乳糖、棉子糖等,其含量约为0.5—3%;单糖和双糖通常都易溶于水,故总称可溶性糖,具有甜味,是茶叶滋味物质之一。茶叶中的单糖和双糖在代谢过程中,在一系列转化酶的作用下,易于转化成其他化合物。广义而言,茶叶中的茶多酚,有机酸、芳香物质,脂肪和类脂等物质都是糖的代谢产物,糖类物质又是重要的呼吸基质,因此,糖类的合成和转化是茶树生命活动的重要因素。茶叶中的单糖和双糖不仅是滋味物质,而且在制茶过程中参与茶叶香气的形成。某些茶叶具有“板栗香”、“甜香”或“焦糖香”,这些香气的形成往往与糖类的变化,糖与氨基酸、有机酸、茶多酚等物质相互作用有关。 茶叶中的多糖通常指的是淀粉、纤维素、半纤维素和木质素等物质,它们约占茶叶干物质的20%以上,其中淀粉只含有1-2%,含量较多的是纤维素和半纤维素,约含9-18%。淀粉在茶树体内是作为贮藏物质而存在的。因此,在种子和根中含量较丰富。纤维素类物质是茶树体细胞壁的主要成分,整个茶树就靠纤维素、半纤维素和木质素起支撑作用而生长。茶叶中的多糖类物质一般不溶于水,含量高是茶叶老化,嫩度差的标志。如鲜叶采摘不及时,纤维素增加,组织老化,使茶叶外形粗松,内质下降。茶叶中的糖类化合物,除上述糖类物质外,还有很多与糖有关的物质,其中主要包括:果胶、各种酚类的糖甙、茶皂甙、脂多糖等。果胶质是茶叶中的一种胶体物质,是由糖代谢形成的高分子化合物,其含量约占茶叶干重的4%。其可溶于水的果胶称为水溶性果胶,其含量约占果胶质 0.5—2%,是形成茶汤厚味和干茶色泽光润度的组分之一。除了水溶性果胶外,其余属原果胶,不溶于水,是参与构成细胞壁的成份。茶皂甙又称茶皂素,存在于茶树种子、叶、根、茎中,种子中含量最高,约含1.5—4.0%。通常将种子中的皂素称为茶籽皂素,而茶叶中的皂素称为茶叶皂素。茶皂素味苦而辛辣,在水中易起泡,粗老茶的粗味和泡沫可能与茶皂素有关。茶皂素是由木糖、阿拉伯糖、半乳糖等糖类和其它有机酸等物质结合成的大分子化合物。茶叶皂素一般含量约为0.4%,如含量过高就可能影响茶汤的味质。 茶叶中的脂多糖是类脂和多糖等物质结合在一起的一种大分子物质,其中50%左右是类脂,30-40%是糖类,10%左右是蛋白质等其它物质。茶叶中脂多糖的含量约为0.5-10%,提取出的脂多糖,进行活动物注谢试验有抗辐射的功效,已引起国内外研究工作者的兴趣。

七、茶叶色素广义而言,茶叶色素是指茶树体内的色素成分和成茶冲泡后,形成茶汤颜色的色素成分。包括叶绿素、胡萝卜素、黄酮类物质、花青素及其它茶多酚的氧化产物,TF、TR、TB等。叶绿素、叶黄素和胡萝卜素不溶于水,统称为脂溶性色素,黄酮类物质,花青素、TF、TR和TB能溶于水,统称为水溶性色素。脂溶性色素对干茶的色泽和叶底色泽均有很大的影响,而水溶性色素决定着茶汤的汤色。茶叶中的叶绿素的含量一般为0.3—0.8%,叶绿素主要是由兰绿色的叶绿素a和黄绿色的叶绿素b所组成。通常茶树的叶子,叶绿素a的含量要比叶绿素b含量高2-3倍,所以叶子通常呈深绿色的,但是幼嫩的叶子、叶色淡,有时呈黄绿色,那是叶绿素b的含量相对较高的缘故。品种与气候因子对叶绿素a、b的比例也会产生影响。叶绿素在制造过程中有着不同程度的分解破坏。红茶叶绿素破坏较多,绿茶破坏较少。叶绿素存在于茶树叶片组织的叶绿体中,接受光能进行光合作用,有效的把光能转化为化学能,并把无机物质经过代谢形成各种各样的有机物,用以维持茶树正常的生长发育。胡萝卜素在茶叶中一般含量为0.02—0.1%,叶黄素为0.01—0.07%,为黄色-橙黄色物质。这类色素在茶叶中已发现的大约有十五种,统称为类胡萝卜素,含量较多的有β─胡萝卜素、叶黄素、堇黄素、α—胡萝卜素等。类胡萝卜素也能吸收光能,对叶绿素进行光合作用起着辅助作用。在制茶过程中,类胡萝卜素易氧化,损失较多,叶黄素变化较小,当叶绿素受到破坏后,就显出黄色来。它们都不溶于水,不影响茶汤汤色,但它们是构成叶底和干茶色泽的色素之一。 胡萝卜素对人体具有维生素A的作用,可治眼疾如角膜炎。在制茶中经降解后,可形成某些芳香物质,如二氢海葵内酯,提高茶叶品质。黄酮类物质和花青素属多酚类化合物,呈黄色和黄绿色,不仅是绿茶汤色的主要组分,其氧化聚合物与红茶汤色也有着密切的关系。花青素的颜色随细胞液pH的变化,在酸性条件下花青素呈红色。在碱性条件下呈兰紫色,在茶树体内儿茶素、花青素和黄酮类是能互相转化的。茶多酚在红茶制造中氧化聚合形成的有色产物统称为红茶色素,红茶色素一般包含茶黄素,茶红素和茶褐素三大类物质,茶黄素呈橙黄色,是决定茶汤明亮的主要成分。红茶中约含0.3—2.0%,茶红素呈红色,是形成红茶汤色的主要物质,约含5-11%;茶褐素呈暗褐色是红茶汤色发暗的主要成分,约含4-9%。其中与品质关系密切的茶黄素,约由八种以上成分组成,通常可分成四类:1、茶黄素和异茶黄素等(3种)约占茶黄素总量的10-13%;2、茶黄素单没食子酸脂(2种)约占茶黄素总量的48-58%;3、茶黄素双没食子酸脂(1种)约占茶黄素的总量的30-40%;4、茶黄酸和茶黄酸没食子酸脂(2种)只占茶黄素总量的0.2—0.3%。茶黄素形成的数量决定于制茶工艺,也决定于品种的生化特性。如何最大限度地提高茶黄素的含量,是一个值得研究的课题。

八、有机酸茶叶中含有多种数量较少的游离有机酸。其中主要的有苹果酸、柠檬酸、草酸、鸡纳酸和对-香豆酸等。有些有机酸与物质代谢关系密切,如种子萌发时和新梢萌发时形成较多的有机酸,这是代谢旺盛的一种标志。有些有机酸是香气成分,如乙烯酸;有的本身虽无香气,但在氧化或其它作用影响下,可转化为香气成分,如亚油酸;有的是香气成分良好的吸咐剂,如棕榈酸。茶叶香气成分中已发现的有机酸有廿五种,有些挥发的,有些非挥发的。没食子酸等酚酸物质是茶多酚代谢的产物,参与制茶过程的生化变化,对形成红茶色素有直接影响。茶叶中草酸钙含量为0.01%,在茶树体内,它与钙质形成草酸钙晶体,在茶树叶片解剖进行显微观察中可以见到这种晶体,可作为鉴定真假茶叶的依据之一。

九、酶和维生素酶是一类具有生理活性的化合物,是生物体进行各种化学反应的催化剂,它具有功效高、专一性强的特点。离开这类化合物,一切生物包括茶树在内就不能生存,茶树物质的合成与转化,也依赖于这种物质的催化作用。如茶根中有了茶氨酸合成酶,就能有效地合成大量的茶氨酸;制茶中,多酚氧化酶能促使茶多酚氧化聚合形成茶黄素;蛋白酶能使蛋白质水解变成氨基酸;淀粉酶能使淀粉水解变成葡萄糖;乌龙茶加工主要技术环节都与酶的控制和利用有关。茶叶中的酶类很多而且复杂,归纳起来有几大类:水解酶、糖甙酶、磷酸化酶、裂解酶、氧化还原酶、移换酶和同分异构酶等。茶叶中的多酚氧化酶在制茶过程中起着重要的作用,对形成各种茶类的品质风格关系极大。随着研究的进展,目前运用电泳技术已将多酚氧化酶分成五、六种同功酶(功能基本一致,但结果上稍有差异的酶类)。不同品种鲜叶发酵性能的差异,以及适制性上的差异,都与多酚氧化酶同功酶的组成与比例有关。最新研究结果,与乌龙茶品质成因有关的酶类有多酚氧化酶、过氧化物酶、果胶酶、糖苷酶、蛋白酶和淀粉酶等,尤其是糖苷酶与乌龙茶香气的形成有着密切的关系,茶叶中的β—樱草糖苷酶被认为是香气形成的主要底物。蛋白酶可将茶叶中的蛋白质水解成各种氨基酸,不仅能改善茶叶的香气和鲜爽度,而且可减少不溶性的复合物的产生,提高茶汤的质量。在乌龙茶加工过程中,尽管蛋白水解酶不能使氨基酸和可溶性蛋白在量上有较多的积累,但是就其进一步参与各种反应、转化形成一系列芳香物质来看,蛋白酶对乌龙茶特有品质的形成,尤其是香味的发挥起着十分重要的作用。酶是一种蛋白体,就其组成来看,酶可分为两大类,一类是由具有催化作用的蛋白构成,称为单成分酶;另一类是由蛋白质部份(酶蛋白)与非蛋白酶部分(辅基)所构成,称为双成分酶。酶的反应速度各有自己最适的温度和pH值,当条件适宜时,就显示出最大的活力;条件不适宜时,活力就受到影响或停止。温度逐渐升高,活性随之增强。一般温度达到45-55℃时,作用最为强烈,超过此温度,活性开始被抑制,在70-80℃温度下,呈钝化状态;80℃以上,酶蛋白质开始变性,活性受到破坏。虽各种不同的酶都有自己的要求,但一般都在30-50℃之间,温度过高、过低都会影响酶活性,酶蛋白达到一定温度时,即产生变性失去活性。同样,各种不同酶要求酸碱度的也不同,各种酶只有在最适pH下,才能达到最大的活性。如多酚氧化酶在低于最适pH5.5时,其活性就越来越低。乌龙茶的做青就是要创造适宜条件,充分发挥和利用酶的作用,促使萜烯醇类糖甙的水解和多酚类等内含物质适度氧化,形成乌龙茶的色、香、味,以获得优良的制茶品质。相反地乌龙茶的高温杀青,其目的则是利用高温迅速破坏酶的活性,固定已形成的品质。茶叶中含有多种的维生素,有水溶性和脂溶性维生素两大类,水溶性维生素包含维生素C、B1、B2、B3、B11、类维生素P、维生素B和肌酸等。茶叶中含量最多的是维生素C,高级绿茶中的含量可达0.5%,但质量差的绿茶和红茶中含量只有0.1%,甚至更少。茶叶中含有多种B族维生素,一般在100g干茶中含有15mg左右,B族维生素有多种功效,是人体不可缺少的维生素,茶叶中的儿茶素和黄酮类物质具有维生素P的作用,可增强人体血管的弹性,对血管的硬化有辅助疗效。茶叶中维生素B2(烟碱酸)的含量,100g干茶中约为100 mg左右,具有预防癞皮病、皮肤炎等。由于茶叶中富含各种维生素,因此饮茶不仅能解渴、提神,而且还具有一定的营养意义。 茶叶中脂溶性维生素有维生素A、维生素D、维生素E和维生素K等。其中维生素A含量较多,维生素A是胡萝卜素的衍生物,这些维生素因难溶于水,所以饮茶时为人们所利用的不多。

十、灰分(无机成分)茶叶经过高温灼烧后残留下来的物质总称“灰分”,约占干物质重的4-7%。茶叶的无机成分中含量最多的是磷、钾,其次是钙、镁、铁、锰、铝、硫,微量成分有锌、铜、氟、钼、硼、铅、铬、镍、镉等。茶叶中的无机成分大部分是茶树从土壤中吸收营养元素,氮、磷、钾等是人们熟悉的大量营养元素,其余大多统称为微量元素。 灰分有纯灰分和粗灰分之分。纯灰分是指灰化的物质中各元素的氧化物;粗灰分(总灰分)是指还有一些未经灰化的碳粒和碳酸盐。 灰分中有的可溶于水,称为水可溶性灰分;有的不溶于水,称为水不溶性灰分。水不溶性灰分经强酸处理后,有的可溶于酸,称为酸可溶性灰分;有的的不溶于酸,称为酸不溶性灰分。水可溶性灰分在总灰分中所占的比例约在56-65%之间。 钾与钠是构成的灰分都是水可溶性灰分,其余钙、镁、铁、锰、磷、硅、硫等,有的可溶于水,有的不溶于水,也不溶于稀酸,各按其组成物性质而异。 一般情况下,嫩叶总灰分含量较低,而老叶、茶梗中含量较高。不同品种的茶叶水溶性灰分含量也有差异。在制茶过程中,灰分的变化很小。如鲜叶灰分含量为4.97%,制成红毛茶与绿毛茶后,分别为4.92%和4.93%。水溶性灰分含量的高低,可反映出成品茶品质的好坏,品质较好的茶叶水溶性灰分含量相对较多。 灰分含量是茶叶出口检验项目之一,通常规定灰分含量不宜超过 6.5%。灰分含量过多是茶叶品质差或是混入泥沙杂质的缘故.

五、茶叶之中的成分都有哪些 茶的功效怎么体现

茶叶的化学成分有500种之多,其中有机化合物达450种以上,无机化合物约有30种。茶叶中的化学成分归纳起来可分为水分和干物质两大部分。

1、水分

水分是茶树生命活动中必不可少的成分,是制茶过程一系列化学变化的重要介质。制茶过程中茶叶色香味的变化就是伴随着水分变化而变化的。因此,在制茶时常将水分的变化作为控制品质的重要生化指标。茶鲜叶的含水量一般为75%~78%,鲜叶老嫩、茶树品种、季节不一,含水量也不同。一般幼嫩芽叶、雨水叶、露水叶、大叶种,雨季、春季的含水量较高,高的可达84%左右。老叶、中小叶种和旱季、晴天叶含水量较低。

2、蛋白质与氨基酸

茶叶中的蛋白质含量占干物质量的20%~30%,能溶于水直接被利用的蛋白质含量仅占1%~2%。这部分水溶性蛋白质是形成茶汤滋味的成分之一。氨基酸是组成蛋白质的基本物质,含量占干物质总量的1%~4%。茶叶中的氨基酸主要有茶氨酸、谷氨酸、天门冬氨酸、天门冬酸胺、精氨酸、丝氨酸、丙氨酸、组氨酸、苏氨酸、谷氨酰胺、苯丙氨酸、甘氨酸、缬氨酸、酪氨酸、亮氨酸和异亮氨酸等25种以上,其中茶氨酸含量约占氨基酸总量50%以上。氨基酸,尤其是茶氨酸是形成茶叶香气和鲜爽度的重要成分,对形成绿茶香气关系极为密切。

3、生物碱

茶叶中的生物碱包括咖啡碱、可可碱和条碱。其中以咖啡碱的含量最多,约占2%~5%;其他含量甚微,所以茶叶中的生物碱含量常以测定咖啡碱的含量为代表。咖啡碱易溶于水,是形成茶叶滋味的重要物质。红茶汤中出现的“冷后浑”就是咖啡碱与茶叶中的多酚类物质生成的大分子络合物,是衡量红茶品质优劣指标之一。咖啡碱可作为鉴别真假茶的特征之一。咖啡碱对人体有多种药理功效,如提神、利尿、促进血液循环、助消化等。

4、茶多酚

茶多酚是茶叶中三十多种多酚类物质的总称,包括儿茶素、黄酮类、花青素和酚酸等四大类物质。茶多酚的含量占干物质总量的20%~35%。而在茶多酚总量中,儿茶素约占70%,它是决定茶叶色、香、味的重要成分,其氧化聚合产物茶黄素、茶红素等,对红茶汤色的红艳度和滋味有决定性作用。黄酮类物质又称花黄素,是形成绿茶汤色的主要物质之一,含量占干物质总量的1%~2%。花青素呈苦味,紫色芽中花青素含量较高,如花青素多,茶叶品质不好,会造成红茶发酵困难,影响汤色的红艳度;对绿茶品质更为不利,会造成滋味苦涩、叶底青绿等弊病。茶叶中酚酸含量较低,包括没食子酸、茶没食子素、绿原酸、咖啡酸等。

5、糖类

茶叶中的糖类包括单糖、双糖和多糖三类。其含量占干物质总量的20%~25%。单糖和双糖又称可溶性糖,易溶于水,含量为0.8%~4%,是组成茶叶滋味的物质之一。茶叶中的多糖包括淀粉、纤维素、半纤维素和木质素等物质,含量占茶叶干物质总量的20%以上,多糖不溶于水,是衡量茶叶老嫩度的重要成分。茶叶嫩度低,多糖含量高;嫩度高,多糖含量低。茶叶中的果胶等物质是糖的代谢产物,含量占干物质总量的4%左右,水溶性果胶是形成茶汤厚度和外形光泽度的主要成分之一。

6、有机酸

茶叶中有机酸种类较多,含量为干物质总量的3%左右。茶叶中的有机酸多为游离有机酸,如苹果酸、柠檬酸、琥珀酸、草酸等。在制茶过程中形成的有机酸,有棕榈酸、亚油酸、乙烯酸等。茶叶中的有机酸是香气的主要成分之一,现已发现茶叶香气成分中有机酸的种类达25种,有些有机酸本身虽无香气,但经氧化后转化为香气成分,如亚油酸等;有些有机酸是香气成分的良好吸附剂,如棕榈酸等。

7、类脂类

茶叶中的类脂类物质包括脂肪、磷脂、甘油脂、糖酯和硫酯等,含量占干物质总量的8%左右。对形成茶叶香气有着积极作用。类脂类物质在茶树体的原生质中,对进人细胞的物质渗透起着调节作用

8、色素

茶叶中的色素包括脂溶性色素和水溶性色素两部分,含量仅占茶叶干物质总量的1%左右。脂溶性色素不溶于水,有叶绿素、叶黄素、胡萝卜素等。水溶性色素有黄酮类物质、花青素及茶多酚氧化产物茶黄素、条红素和茶褐素等。脂溶性色素是形成干茶色泽和叶底色泽的主要成分。尤其是绿茶、干茶色泽和叶底的黄绿色,主要决定于叶绿素的总含量与叶绿素a和叶绿素b的组成比例。叶绿素a是深绿色,叶绿素b呈黄绿色,幼嫩芽叶中叶绿素b含量较高,所以干色多呈嫩黄或嫩绿色。在红茶加工的发酵过程中,叶绿素被大量破坏,产生黑褐色物质和茶多酚的氧化产物,茶叶中的蛋白质、果胶、糖等物质结合,使红茶干色呈褐红色或乌黑色,叶底呈红色。绿茶、红茶、黄茶、白茶、乌龙茶、黑茶六大茶类的色泽均与茶叶中色素的含量、组成、转化密切相关。

9、芳香物质

茶叶中的芳香物质是指茶叶中挥发性物质的总称。在茶叶化学成分的总含量中,芳香物质含量并不多,一般鲜叶中含0.02%,绿茶中含0、005%~0、02%,红茶中含0.01%~0.03%。茶叶中芳香物质的含量虽不多,但其种类却很复杂。据分析,通常茶叶含有的香气成分化合物达三百余种,鲜叶中香气成分化合物为5O种左右;绿茶香气成分化合物达1O0种以上;红茶香气成分化合物达300种之多。组成茶叶芳香物质的主要成分有醇、酚、醛、酮、酸、酯、内酯类、含氮化合物、含硫化合物,碳氢化合物、氧化物等十多类。鲜叶中的芳香物质以醇类化合物为主,低沸点的青叶醇具有强烈的青草气,高沸点的沉香醇、苯乙醇等,具有清香、花香等特性。成品绿茶的芳香物质以醇类和吡嗪类的香气成分含量较多,吡嗪类香气成分多在绿茶加工的烘炒过程中形成。红茶香气成分以醇类、醛类、酮类、酯类等香气化合物为主,它们多是在红茶加工过程中氧化而成的。

10、维生素

茶叶中含有丰富的维生素类,其含量占干物质总量的0、6%~1%。维生素类分水溶性和脂溶性两类。脂溶性维生素有维生素A、维生素D、维生素E和维生素K等。维生素A含量较多。脂溶性维生素不溶于水,饮茶时不能被直接吸收利用。水溶性维生素有维生素C、维生素B1、维生素B2、维生素B3、维生素B5、维生素B11、维生素P和肌醇等。维生素C含量最多,尤以高档名优绿茶含量为高,一般每100克高级绿茶中含量可达250毫克左右,最高的可达500毫克以上。可见,人们通过饮用绿茶可以吸取一定的营养成分。

11、酶类

酶是一种蛋白体,在茶树生命活动和茶叶加工过程中参与一系列由酶促活动而引起的化学变化,故又被称为生物催化剂。茶叶中的酶较为复杂,种类很多,包括氧化还原酶、水解酶、裂解酶、磷酸化酶、移换酶和同工异构酶等几大类。酶蛋白具有一般蛋白质的特性,在高温或低温条件下有易变性失活的特点。各类酶均有其活性的最适温度范围,一般在30C~50℃范围内酶活性最强。酶若失活、变性,则就丧失了催化能力。酶的催化作用具有专一性,如多酚氧化酶,只能使茶多酚物质氧化,聚合成茶多酚的氧化产物茶黄素、茶红素和茶褐素等;蛋白酶只能促使蛋白质分解为氨基酸。茶叶加工就是利用酶具有的这种特性,用技术手段钝化或激发酶的活性,使其沿着茶类所需的要求发生酶促反应而获得各类茶特有的色香味。如绿茶加工过程中的杀青就是利用高温钝化酶的活性,在短时间内制止由酶引起的一系列化学变化,形成绿叶绿汤的品质特点。红茶加工过程中的发酵就是激化酶的活性,促使茶多酚物质在多酚氧化酶的催化下发生氧化聚合反应,生成茶黄素、茶红素等氧化产物,形成红茶红叶红汤的品质特点。

12、无机化合物

茶叶中无机化合物占干物质总量的3.5%~7.0%,分为水溶性和水不溶性两部分。这些无机化合物经高温灼烧后的无机物质称之为“灰分”。灰分中能溶于水的部分称之为水溶性灰分,占总灰分的50%~60%。嫩度好的茶叶水溶性灰分较高,粗老茶、含梗多的茶叶总灰分含量高。灰分是出口茶叶质量检验的指标之一,一般要求总灰分含量不超过6.5%。